|

|

Главная |

|

|

Пишите |

|

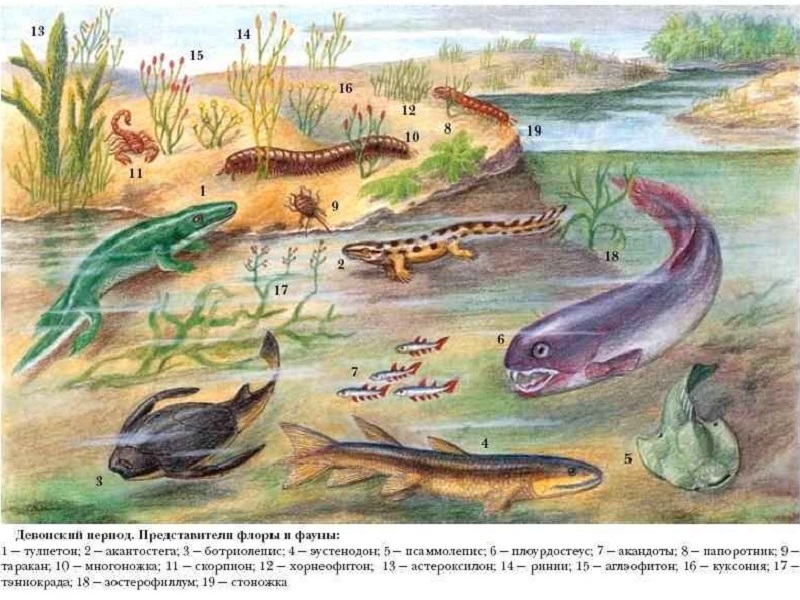

Девонский период продолжался около 50 млн. лет. Эпохи: ранний (408 - 387 м.л.н.), средний (387 - 374 м.л.н.), поздний (374 - 360 м.л.н.). [Пишут, что 400 м.л.н. - возраст существования современного океана. Разве он возник в девоне?] Расцвет щитковых. Появление кистеперых рыб, стегоцефалов. Распространение на суше высших споровых. Время грибов, червей и сороконожек. |

Разделы страницы о девонском периоде - веке рыб:

В течение девона формируются современные группы сосудистых споровых растений (плауны, хвощи, папоротники). Однако у споровых растений отсутствует семя, и спорофит развивается из слабо дифференцированного зародыша. Для оплодотворения необходима капельножидкая вода, что ограничивает распространение споровых растений.

Девонский период (абс. возраст 400+10, 345+10 млн. лет), вне всякого сомнения, является одним из наиболее интересных и важных для понимания дальнейшей судьбы биосферы, так как именно тогда произошло достаточно широкое освоение растениями и животными суши, тогда возник ряд групп организмов, в течение долгого времени сохранявших господство в биосфере.

Из силура в девон перешло около 50 классов беспозвоночных животных. В раннем девоне же вымирают гомойостелеи, в среднем перестают существовать стилофоры, дип.юпориты, циклоцистоидеи, а в конце - ромбиферы. Значительные изменения произошли и в ряде других групп беспозвоночных. В первую очередь надо указать головоногих моллюсков, среди которых с середины девона стал известен подкласс аммоноидей, играющий главенствующую роль в этом классе до конца мела. Примерно с середины же девона появился отряд наутилид, последние представители которого существуют и ныне. Видимо, в девоне появились и первые внутреннераковинные.

Судьба некоторых групп поистине загадочна. В позднем девоне от амманаидей из отряда гониатитов возник очень своеобразный отряд климений, отличающихся от настоящих аммонитов в основном единственным признаком - не вентральным, а дорсальным сифоном. Климении пережили довольно быстрый расцвет, расселились весьма широко по земному шару, но на рубеже девона и карбона внезапно полностью вымерли.

Значительные изменения происходят среди брахиопод, которые вообще переживают в девоне свой расцвет - известно около 320 родов, принадлежащих к 10 отрядам. В конце периода вымирает отряд пентамерид и почти вымирают отряды атрипид и строфоменид, очень сильно сокращаются ортиды. Значительное вымирание произошло среди граптолитов, осталось мало хиолитов, видимо, вымерли тентакулиты 2 .

Очень важные изменения произошли в типе членистоногих. Во-первых, к концу периода полностью вымерло три отряда трилобитов (одонтоплеурида, лихида, факопида) и остался всего один (илленида). Во-вторых, начался расцвет хелицерат, занимающих в биосфере достаточно заметное место до настоящего времени. Если в силуре были известны представители только мерастомат и скорпионаподобных (из которых последние начали освоение суши), то теперь к ним добавились клещи и пауки.

Процесс вымирания в разных группах происходил не одновременно, но в литературе отмечается, что особенно резкая смена фауны была приурочена к середине позднего девона: «на границе франского и фаменского ярусов происходит настолько коренная смена фаун, что она даже превышает в планетарном масштабе смену на границе силура и девона» (Липина, Рейтлингер, 1976, с. 107).

Исключительно важные события произошли в типе позвоночных. Как выше было сказано, еще с кембрия существовала очень своеобразная группа агнат, единственных представителей позвоночных в морях раннего палеозоя. Эта группа продолжала существовать и в девоне. В девоне появляется ряд больших групп рыб. С начала периода стали известны плакодермы, несколько позже в палеонтологической летописи появляются хрящевые, актиноптеригии, двоякодышащие и кистеперые. Видимо, процесс коэволюции разных групп рыбообразных и рыб был достаточно сложен - примерно в середине девона исчезают из палеонтологической летописи бесчелюстные, а к концу девона - плакодермы. Мы умышленно сказали, что бесчелюстные исчезли из Палеонтологической летописи, так как о происхождении и родственных связях современных бесчелюстных - миног - ничего не известно.

Девонский период справедливо иногда называют «веком рыб». Морская биота резко изменилась - появились группы относительно, а иногда и не относительно подвижных хищников, что повело к нарушению сложившихся трофических связей. Исключительно важным событием было возникновение среди рыб форм, способным осуществить выход на сушу. Это и произошло во вrорой половине девона, когда на арену вышли амфибии.

Выход животных ца сушу был великим событием. Освоение суши было связано с огромными перестройками в орrанизме животного, перестройками, могущими быть приравненными к другим крупнейшим событиям - к ароморфозам. Как пишет П. А. Коржуев (1974), переход на сушу был связан с резким увеличением количества крови и гемоглобина у животных. В связи с этим происходит и смена органов кроветворения. Если у рыб очагами синтеза гемоглобина являются селезенка и почки, то у наземных животных таковым становится костный мозг.

Столь же важные изменения произошли в растительном мире. Если в силуре для суши были известны только псилофцтообразные (Zosterophylophytiпa, Rhyniophytina), то в девоне, кроме этих групп, достигших расцвета, уже известны достоверные плауновидные, членистостебельные, прапапоротники, возможно, папоротники и даже голосеменные (прогимноспермы, а в конце периода - птеридоспермиды). Правда, группы появлялись не одновременно. Как пишет Давиташвили, в раннем девоне псилофитовидные населяли еще прибрежную, самую влажную зону суши. В среднем - позднем девоне появляются высокоорганизованные группы растений. «В позднем девоне преобладала растительность уже нового типа, тесно связанная с флорой карбона» (1971, с. 187). К концу девона псилофитообразные вымирают. Этот скачок в развитии растительного мира, вне всякого сомнения, принадлежит также к разряду ароморфозов, определивших всю дальнейшую судьбу царства растений. «Девонские растения имеют уже сложную внутреннюю структуру, которая за всю последующую историю растительного мира менялась лишь по линии второстепенных реорганизаций. В последовавшее время больше всего менялся общий облик растений и органы их размножения» (Мейен, 1971, с. 21).

Освоение растениями суши имело колоссальное значение для всего дальнейшего развития биосферы. Развитие наземной флоры сказывается на климате, а также на эрозии поверхности суши. Растительный мир становился сложной системой, теснейшим образом связанной с рядом групп беспозвоночных и поЗвоночных животных. Развитие растений на суше в дальнейшем имело большое значение и для населения прибрежных вод, так как с суши началось во все возрастающем количестве поступление органического материала. Благодаря освоению организмами, главным образом растительными, суши начался процесс почвообразования. С девоном же связано начало процесса углеобразования, хотя и в небольшом количестве (Давиташвили, 1971; Егоров, 1979).

Каковы же были условия, в которых развивалея девонский мир животных и растений, что способствовало выходу организмов на сушу, что побуждало их к этому процессу? Одной из важнейших особенностей того времени было возникновение самой возможности выхода на сушу. Безусловно, способствовала этому и достаточно частая смена морского и наземного режимов на довольно больших территориях. Ранний девон был в достаточной степени геократической эпохой, временем регрессии моря, занимавшего только около ЗО% территории современных материков. На суше был сильно расчлененный рельеф, в морях - значительные перепады глубин. Все это явилось результатом каледонской складчатости, завершившейся в начале девона. В среднем девоне началась трансгрессия, сменившаяся новой регрессией в позднем девоне. Соответственно менялся и климaт. Для раннего девона характерна контииентальиость климата, в среднем девоне он стал знаЧительно мягче. Намечаются два климатических пояса - тропический гумидный и северный аридный. Интересно, что в АфрИке и Бразилии в девонских отложениях найдены ледниковые образования, что говорит о наличии холодного климата в этих местах. В тропической полосе в Евразии, по данным Н. А. Ясаманова (1979а., б), среднегодовая температура была высокой.

Видимо, именно смена условий моря и суши, наличие значительного числа мелких морей, превращавшихся в лагуны, наличие заболоченных пространств вдоль «молодых» побережий и способствовало как появлению ряда групп рыб, приспособленных к разным условиям обитания, так и возникновению разных ветвей растительного мира и даже наземных четвероногих-амфибий.

Вторая (известная в фанерозое) биологическая катастрофа произошла 364 миллиона лет назад на исходе девонского периода. В короткий срок погибло до 85 процентов [!] тогдашних живых видов.

Вымирание в конце девона не было одномоментным. Оно складывается из нескольких событий («пульсов» вымирания), разделенных интервалами в миллионы лет. Наиболее крупные перестройки произошли на рубеже франского и фаменского веков 372 [или 374] млн лет назад (Кельвассерское событие) и на рубеже девона и карбона (фаменского и турнейского веков) 359 млн лет назад (Хангенбергское событие). [Иногда девонский биокризис называют девон-карбонским, но это не совсем точно, т.к. "девон-карбонским" является именно Хангенбергское событие.]

Последовательные «пульсы» вымирания затрагивали разные группы организмов в разной степени. Например, рифостроящие беспозвоночные, такие как кораллы и строматопораты, сильнее всего пострадали от Кельвассерского события, а позвоночные, которые в девоне были представлены многочисленными рыбами и рыбообразными (девон недаром называют «веком рыб»), а также первыми тетраподами, — от Хангенбергского.

Это было чуть ли не самое крупное вымирание в истории подтипа позвоночных: в первый импульс вымирания (на рубеже девона и карбона) вымерло 50% отрядов и более 96% видов позвоночных.

В Западной Австралии обнаружен засыпанный кратер огромного астероида, 360 млн. лет назад столкнувшегося с Землей. Эта дата примерно соответствует известной биологической катастрофе девонского периода [в его второй импульс вымирания]. В окружающем граните найдены богатые вкрапления ценных элементов вроде никеля, хрома, меди и т.п. Судя по кратеру (Вудслей?), метеорит был поперечником 5 км.

Главная Науки о природе Биология :

Палеозой: Кембрий (570) | Ордовик (500) | Силур (440) | Девон (410) | Карбон (360) | Пермь (290) | Галактические года

Ключевые слова для поиска сведений о девонском периоде и девон-карбонской биокатастрофе:

На русском языке: девон, девонский период, век рыб, девон-карбонская катастрофа, кельвассерское и хангенбергское событие,

появление кистеперых рыб, первые тетраподы, стегоцефалы, распространение высших споровых, эпоха грибов и червей;

На английском языке: Devonic period.

|

|

|