|

|

Главная |

|

|

Пишите |

|

Кишечнополостные (лат. Coelenterata) — группа беспозвоночных животных подцарства эуметазои. Он включает в себя два типа - стрекающие (Cnidaria) и гребневики (Ctenophora), которых объединяет радиально-симметричая форма тела, отсутствие дыхания и кровообращения [как у плоскочервеобразных], а также наличие только двух слоев клеток [из-за чего их также называют двуслойными - Diploblastica]. Это первые двуслойные радиально-симметричные многоклеточные животные. Самые известные представители - гидры, медузы (фаза развития гидр) и кораллы. |

Основные особенности кишечнополостных:

Из них две самые характерные черты – два зародышевых листа и радиальная симметрия (последняя может нарушаться у отдельных представителей).

Разделы страницы о двуслойных радиальных метазоях:

Согласно соверменным научным взглядам, кишечнополостные считаются полифилетической группой.

Внутренний слой клеток (гастродермис) выстилает кишечную полость. Между эпидермисом [внешней тканью] и гастродермисом находится мезоглея — желеподобное вещество, содержащее рассяенные одиночные клетки и колагеновые волокна. Строение примитивное, нервная система диффузного типа, газообмен происходит путем диффузии. Пищеварение внутриполостное и внутриклеточное. Размножение бесполое и половое, для многих видов характерен метагенез [?]. |

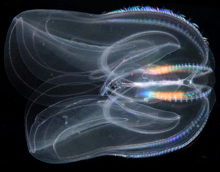

Гребневики — полупрозрачные морские животные с радиально-симметричным телом, отдаленно похожие на медуз. Размеры этих существ колеблются от нескольких миллиметров до полутора [!] метров. Раньше их относили к кишечнополостным, но уже давно выделили в отдельный тип. Гребневики, в отличие от настоящих кишечнополостных, не имеют стрекательных клеток и у них совсем другой механизм движения. Гребневики — едва ли не единственные современные животные, которые во взрослом состоянии плавают в толще морской воды с помощью ресничек (склеенных в гребные пластинки). А ресничное движение зоологи считают очень древним и примитивным признаком. Исследование недавно генома гребневика Mnemiopsis leidyi показало, что тип гребневиков является самой древней ветвью многоклеточных животных, даже более древней, чем губки. Из этого следует, что гребневики приобрели нервную систему независимо от всех остальных животных - значит, нервная система у метозой возникла дважды. |

|

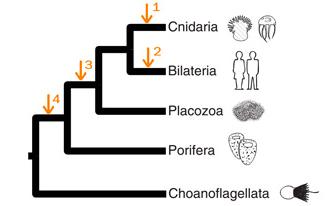

Проблема положения гребневиков на эволюционном древе животных:

Схема из статьи в Science, с изменениями. |

|

|

Здесь показано четыре варианта ее расположения на древе (оранжевые стрелочки); все они соответствуют гипотезам, поддержанным кем-то из зоологов:

Палеобиолог Сянгуан Хо из Юньнаньского университета недавно обнаружил ископаемое существо, похожее на гребневика. Его назвали Daihua sanqiong. Оно жило 518 миллионов лет назад на территории современного Китая. На каждом из щупалец ископаемого расположены тонкие, похожие на перья отростки с рядами крупных «ресничек», которыми животное, очевидно, ловило добычу. Исследователи предполагают, что найденный вид может быть прародителем Ctenophora (гребневиков). Существо имеет общие черты и с другими ископаемыми морскими животными — Xianguangia [?], Dinomischus [?] и Siphusauctum [?]. Находка доказывает, что гребневики своим происхождением связаны с кораллами, морскими анемонами и медузами.

Стрекающие - тип настоящих многоклеточных животных, который включает в себя медуз, кораллы, морские анемоны и гидры. Исключительно водные обитатели, хотя многие виды могут находиться на суше во время отлива, на это время втягивая щупальца и сжимаясь, тем самым сокращая площадь поверхности и снижая потери воды с испарением. Уникальная черта этого типа животных - наличие стрекательных клеток, которые они используют для охоты и защиты от хищников. Большинство кишечнополостных являются плотоядными и питаются мелкими ракообразными. Добыча запутывается в щупальцах, а затем стрекательные клетки выделяют яд и парализуют жертву. После чего, щупальца проталкивают добычу через рот в гастроваскулярную полость, где она переваривается. |

Строение тела у книдарий довольно простое и состоит из гастроваскулярной полости с одним отверстием, через которое проходит пища и кислород, а также выводятся отходы жизнедеятельности. Стрекающие являются радиально симметричными и имеют щупальца, которые окружают рот. Тело книдарий состоит из 1) внешнего слоя или эпидермиса, 2) внутреннего слоя или гастродермиса и среднего слоя или мезоглея (желеподобная субстанция). Стрекающие имеют органы и обладают примитивной нервной системой, известной как нейронная сеть.

Жизненный цикл книдарий [кроме коралловых полипов?] представлен в двух основных формах: плавающая форма (медузы) и сидячая форма (полипы).

Стрекающие делятся на следующие таксономические группы:

|

|

|

|

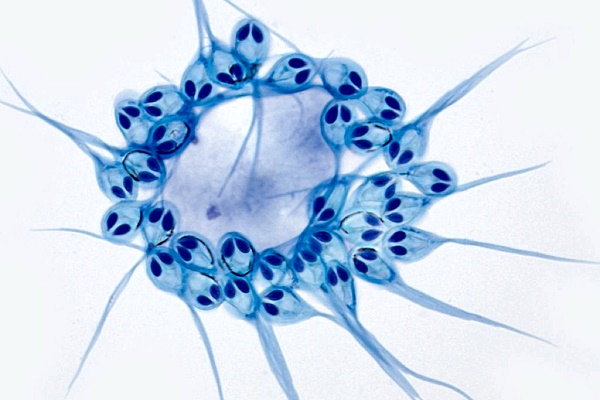

Предполагается, что еще более двух миллиардов лет назад общий предок всех эукариот включил в свой состав симбиотических альфа-протеобактерий, способных к высокоэффективному кислородному дыханию. С тех пор они превратились в особые клеточные органеллы, митохондрии, окисляющие сахара и поставляющие клетке энергию в форме молекул АТФ. Митохондрии до сих пор несут собственную, отдельную от ядерной, ДНК. Они есть у всех эукариот — от амеб и растений до людей, за единичными исключениями вторичной потери у некоторых организмов, освоивших бескислородные ниши обитания. Однако в царстве животных до сих пор не было известно ни одного такого примера. Предполагалось, что их клетки чересчур сложны и не способны существовать без митохондрий. В 2010 году было найдено такое животное (вид лорицифера из головоногих), согласно BBC, но это якобы не было полностью подтверждено. И вот, через 10 лет после обнаружения того лорицифера, такое животное нашлось (это уже опубликовано в журнале PNAS). Уникальный организм обнаружился среди паразитических стрекающих Myxozoa. Анализируя ДНК этой группы, Доротея Хачон (Dorothée Huchon) из Тель-Авивского университета и ее коллеги обратили внимание на микроскопических Henneguya salminicola, у которых не нашлось митохондриальных генов, необходимых для кислородного дыхания. В их ядерной ДНК не было и генов, необходимых для воспроизводства митохондриального генома. Специалисты секвенировали геном животного и, проведя флуоресцентную микроскопию, заметили в их клетках узнаваемые «органеллы, подобные митохондриям» (Mitochondria-Related Organelles, MRO), которые прежде обнаруживались лишь у редких протист, утерявших настоящие митохондрии. MRO считаются продуктом деградации митохондрий в процессе адаптации к бескислородной среде. Поскольку эти крошечные enneguya salminicola паразитирует внутри рыбы, они эволюционировали, чтобы выживать в условиях, при которых снабжение кислородом является нерегулярным. Они потеряли ткани, нервные клетки, мышцы и все остальное (даже митохондриальный геном), включая способность дышать. Ученые пока не знают, каким образом он выживает - возможно, поглощает аденозинтрифосфат (АТФ) у своего хозяина или изобрел другой способ бескислородного расщепления необходимых питательных веществ. Животное опирается на цепочку генов, благодаря которой он способен расщеплять необходимые сахара без ферментов из митохондрий, как это обычно происходит у других организмов. Но как работает обмен веществ этого уникального организма, еще предстоит узнать. Несмотря на это, H. salminicola являются великолепно приспособленными паразитами, жизненный цикл которых проходит в тканях то лососевых рыб, то кольчатых червей, и во многом зависит от них. Результаты исследования подтверждают, что адаптация к анаэробной среде не уникальна для одноклеточных эукариот [такое тоже есть!], но также развивается у многоклеточных паразитических животных. |

Простейшие | Пластинчатые | Губки | Гидры | Линяющие | Спиральные | Плоские | Щупальцевые | Вторичноротые

Ключевые слова для поиска сведений о кишечнополостных радиально-симметричных животных:

На русском языке: надтип кишечнополостные животные, тип стрекающие, гребневики, подтип гидры,

класс гидроидные, сцифоидные, коралловые полипы, гидрообразные, медузы - личинки кишечнополостных,

эпидермис, гастродермис, мезоглея, метагенез, гидроиды, гидромедузы, кораллы, миксоидные,

полифилетическая группа беспозвоночных животных подцарства эуметазои;

На английском языке: Coelenterata, Cnidaria, Ctenophora, Hydra, Myxozoa.

|

|

|