|

|

Garshin.Ru |

|

|

Пишите |

|

|

Лексиконы |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

Здесь сообщается о разновидностях эламского письма древнего периода, когда в Эламе еще не перешли на клинопись как в Месопотамии. Протоэламское письмо является последней нерасшифрованной письменностью Древнего Ближнего Востока со значительным числом источников (более 1600 [!] опубликованных текстов). Оно известно уже более 100 лет. Самые ранние тексты из области, где говорили и писали на эламском языке, появляются в письменностях, названных протоэламитским и линейным эламитским. До 2020 года ни одно из них не было ещё расшифровано. Правдоподобно, но не доказано, что оба вида письменностей обслуживали варианты эламского языка [предположение основано на структурном сходстве или "здравом смысле?"]. Разделы страницы о доклинописных письменных системах эламитов:

Об эламской клинописной системе смотрите страницу Шумеро-аккадское письмо. |

На территории Элама представлены три различные системы письма (из Википедии):

[Кроме того, недавно обнаружены образцы письменности Джирофтской цивилизации на территории Ирана - джирофтское линейное письмо, под чьим влиянием, не исключено, эламское иероглифическое преобразилось в эламское линейное].

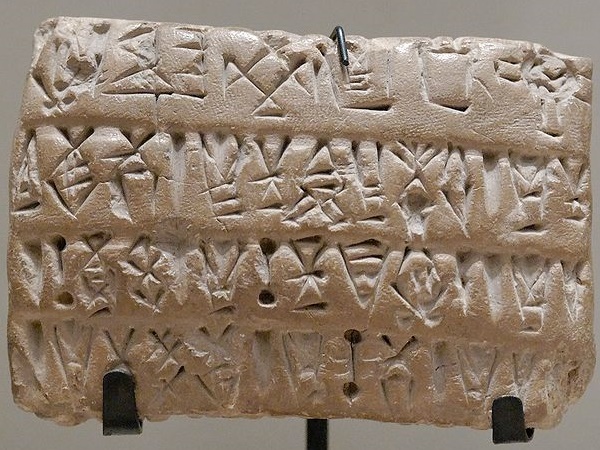

Прото-эламская письменность была названа так в то время, когда «эламский», в основном, использовался как географический термин, а не как название языка, поэтому название «прото-эламский» изначально описывало тексты без двусмысленности - первые тексты с эламской территории, но не обязательно на языке, который стал называться эламским. [На иллюстрации слева - образец "эламского иероглифического письма", взятое с сайта Omniglot.com по любезному разрешению Симона Агера - (C) Simon Ager.] Протоэламская письменность была выдавлена или вырезана на глиняных табличках. Известно около 1600 [или 1700] текстов, большинство из них из Суз, другие - с мест на юге и востоке Ирана, на юге до Кермана и на востоке до Сейстана. Таблички найдены среди археологических материалов, датированных около 3100–2900 гг. До н.э. Большая часть табличек хранится в запасниках Лувра. Сейчас почти все они оцифрованы и доступны в интернете всем желающим. Большинство из них - административные записи с ясными текстами с группами знаков, за которыми следуют группы цифр, иногда с соответствующей суммой на обороте. Они используют шестидесятеричную и дву-шестидесятеричную системы, которые примерно идентичны с современными им прото-клинописными текстами из Месопотамии. Они также используют десятичную систему, у которой отсутствуют параллели в архаических месопотамских текстах [у последних - шестидесятерично-десятеричная].

Около 5000 засвидетельствованных форм нечисловых символов (несколько явно пиктографических, наиболее абстрактных образцов),

вероятно, представляют около 1000 знаков или менее с палеографическими вариациями.

|

Вальтер Хинтс пишет, что когда около 3000 г. до н. э. шумеры с целью улучшения ведения хозяйственных отчетов создали пиктографию, но этому новшеству ненадолго суждено было оставаться тайной для соседнего Элама, ибо некоторое время спустя — из Суз СЬ, что соответствует в Месопотамии пласту «Урук III», т. е. приблизительно около 2900 г. до н. э., — появляются первые таблички, написанные эламской пиктографией. При большом различии в деталях все же не вызывает сомнения, что в основе эламской пиктографии лежит шумерская письменность того периода. Торговые отношения способствовали быстрому распространению этой письменности; она появляется почти одновременно и на далеком северо-востоке, у Кашана (между Тегераном и Исфаханом) [Интересно, у какого народа, в каком государстве?].

С утверждением о пионерской шумерской письменности трудно согласиться, поскольку, по новейшим данным, иероглифы эламитов появились одновременной с шумерскими, а то и на 100 лет раньше. Впрочем, они их могли позаимствовать у "допотопного" дошумерского населения, чьи письменные артефакты остались под илом на дне Евфрата. И в самом деле, как примечает редактор книги Хинтса, эламская пиктографическая письменность уже сложилась к началу III тысячелетия до н. э. Если датировка первонайденных протоэламских таблеток концом IV тысячелетия до н э верна (W. Sumпег, Ехсаvаtiопs аt Таll-i Маlуап, 1971—72, — «Iгап», 1974, XII, стр. 156, 164), то предположение о заимствовании протоэламской письменности от шумеров теряет силу.

Далее В. Хинтс пишет, что так называемая протоэламская письменность представляла собой первоначально, а затем и в течение длительного периода, как и в Шумере, чисто словесное пиктографическое письмо. На табличках можно различить животных, кувшины, вазы и другие предметы. До сих пор не удалось прочитать эти таблички, так как многие пиктограммы все еще не поддаются точному определению.

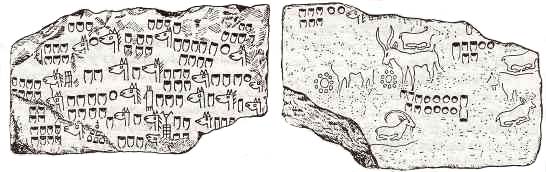

Иллюстрацией к этому служит приведённая табличка с изображением лошадей представляет собой особый интерес, так как является, по-видимому, самым древним свидетельством существования лошади вообще. Воспроизведены исключительно головы. По довольно убедительному предположению В. Шейля, когда грива (на рисунке это черточки) поднята вверх, подразумеваются жеребцы, если же грива спущена, речь идет о кобылах, а при полном отсутствии гривы — о жеребятах. Табличка содержит также цифры: знак, напоминающий оттиск большого пальца, означает единицу, маленькие кружки, как н в Шумере,— десятки.

Протоэламское письмо следует читать (по В. Брису) справа налево. Последний ряд на "табличке с лошадями", следовательно, кончается: «кобылиц — восемь». Знаки, расположенные справа от головы лошади, могут означать владельцев животных или тех, кому они предназначались. Таким образом, эти знаки, очевидно, представляют собой ти. На оборотной стороне таблички посередине книзу выведена общая сумма, а именно: 185, сначала, справа, знак «сто», затем рядом, левее, восемь десятков и слева от них — пять единиц. Эта табличка, скрепленная печатями, изображающими то стоячих, то лежачих газелей или каменных козлов, свидетельствовала о том, что она относилась к официальным документам. Такие печати могли принадлежать коневодам.

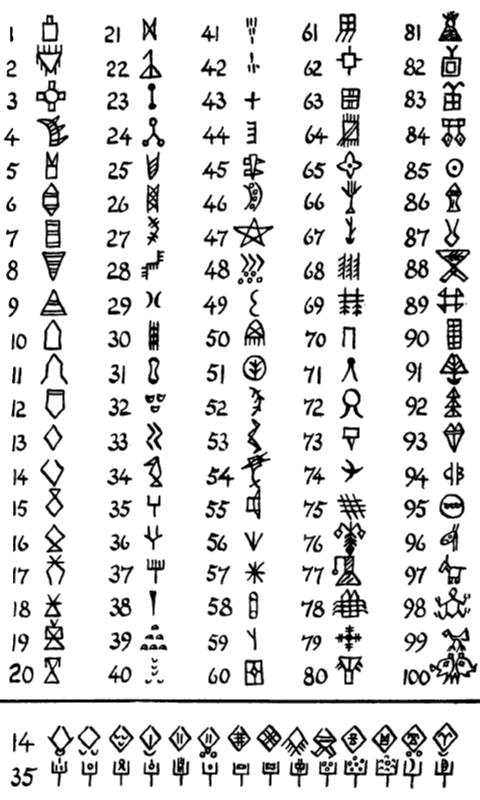

По всей вероятности, протоэламское письмо насчитывало не больше 150 основных логографических знаков. Правда, их можно было самым различным образом комбинировать между собой, и поэтому таблички производят впечатление, что при их написании использовалось гораздо большее количество знаков.

Протоэламская письменность использовалась на довольно большой географической территории от Суз на западе до Тепе-Яхья на востоке, и, возможно, даже, за пределами очерченного региона. Известный корпус надписей состоит из около 1600 табличек, подавляющее большинство которых обнаружено в Сузах, в том числе:

Большинство табличек из Лувра были опубликованы вскоре после их обнаружения, только 150 - 200 табличек и фрагментов остались неопубликованными. Первые две протоэламские таблички были опубликованы в 1900 году Винсентом Шейлем (как MDP 2, 130 и 131), позже они были переизданы как MDP 6, 399 и 4996 в 1905 году. Большинство табличек, хранящихся в Национальном иранском музее, были опубликованы в MDP 26.

Список публикаций протоэламских табличек:

Опубликованные экземпляры не всегда очень надежны. Вообще говоря, MDP 17 и MDP 26S относятся к лучшим из ранних публикаций.

Ряд объектов с надписями, найденных в таких местах, как Газир, Чога-Миш или Хисар, нельзя с уверенностью отнести к образцам протоэламской письменности. Таблички из Газира и Чога-Миш — это таблички в стиле периода Урук IV или с числовыми записями, тогда как хиссарский объект классификации не поддаётся.

Большинство табличек, найденных в Тепе-Сиалк, тоже вряд ли можно отнести к протоэламским, но скорее относятся к периоду тесных контактов между Месопотамией и Ираном, то есть периодам Урук V—IV.

Сетевые ресурсы об эламских иероглифических надписях:

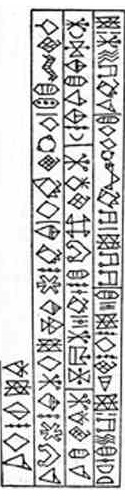

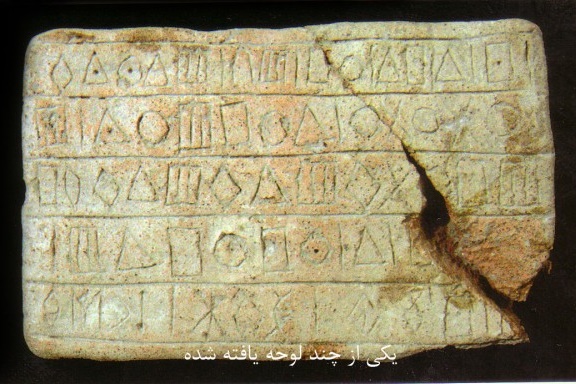

Эламское линейное письмо — письменность эпохи бронзового века, распространённая в древнем Эламе. До наших дней дошло только несколько монументальных надписей (частично двуязычные) и надписей на глине (всего 22 документа). Использовалась параллельно с эламской разновидностью аккадской клинописи и, по всей видимости, для текстов на эламском языке. Самые ранние из них датируются примерно 2500–2400 годами до н. э., а последние - 1900–1800 гг. до н. э. В основном это монументальные надписи, надписи на глиняных табличках и конусах и надписи на металлических сосудах гунаги. Исходя из количества знаков, предполагается, что эламская письменность была слоговой и происходила от протоэламской письменности. Долгое время после своего обнаружения эламская линейная письменность не была расшифрована. Из тех, кто занимался дешифровкой данного письма, более других известны Вальтер Хинц и Пьеро Мериджи. Однако годы ковидного карантина принесли пользу науке - староэламское письмо было, наконец, "вскрыто" профессором Тегеранского университетач Франсуа Дессе. Эламское линейное письмо известно из 18-ти надписей , вырезанных на каменных и глиняных предметах, и одной надписи, отштампованой на серебряной вазе. Большинство из них из Суз, одна из Фарса и одна из Юго-Восточного Ирана.

Одна встречается с текстом на старом аккадском (возможно, приблизительный перевод) во имя Puzur-Inˇsuˇsinak, около 2100 г. до н.э.

Большинство или все тексты, вероятно, являются дарственными надписями.

Засвидетельствованы только 103 подписных форм, 40 из них - только один раз.

Слева с краю - иллюстрация с Omniglot.com по любезному разрешению (C) Simon Ager. Следующая - из "The John Rylands Library" (p. 34). |

Сетевые источники по линейному письму эламитов:

Библиографические источники по староэламскому письму:

Из протоэламской рисуночной письменности, являющейся чисто логографической, после 2900 г. до н. э. родилось, путем ее упрощения, слоговое письмо [так и Франсуа Дессе считает], в котором попадались лишь единичные логограммы [дешифровщик этого письма Франсуа Дессе говорит, что оно было чисто фонетическим (слоги и звуки)]. Подобным же образом письмо развивалось и в Шумере. Очевидно, писцовые школы обеих стран взаимно влияли друг на друга. В результате, в Эламе, так же как и в Шумере, возникло линейное письмо. Пользуясь этим письмом, можно было сделать не только хозяйственные записки, но и выразить события личного, религиозного, политического, исторического характера, происходящие в стране. Однако, другие полагают, что взаимного влияния эламской и шумерской писцовых школ не было. Возможно, что часть пиктографических знаков была заимствована эламитами из Шумера, но в целом «как система знаков протоэламская письменность представляется вполне самостоятельным, независимым явлением» [А. А. Вайман, стр 128]. Вероятно, развитие эламского линейного письма было завершено к середине III тысячелетия. До нас оно дошло лишь в виде пяти документов на глиняных черепках и 11 надписях на камне, датированных XXIII в. до н. э. На этой своей завершающей стадии эламское линейное письмо насчитывало, вероятно, около 80 знаков. Из них на камне засвидетельствовано до сих пор 44. В основном писали сверху вниз, однако встречается и обратный порядок. Строки начинаются то с левого утла, то с правого. Иногда внутри одного столбца ось расположения знаков меняется на 180°, что означает абзац. Так как знаки эламского линейного письма частично выведены из тех же логограмм, что и у шумеров, многие знаки в обеих письменностях по своему начертанию обнаруживают большое сходство. Однако звучание у них совершенно разное, если не считать знак ki, да и тот по чистой случайности. Так, например, шумерско-вавилонский знак lum читается по-эламски зи и т. п. Все дошедшие до нас надписи на камне, сделанные при помощи эламского линейного письма, относятся к царю Пузур-Иншушинаку (эламск. Кутик-Иншушинак), правившему около 2250 г. Хотя они хранятся в Лувре еще с начала XX в., их расшифровали в основном лишь к 1961 г. |

К сожалению, эламское линейное письмо закончило свое существование вместе с царем Кутик-Иншушинаком около 2220 г. до н. э. Оно было полностью заменено шумеро-вавилонской (аккадской) письменностью, которая в конечном счете превратилась в хорошо известную нам клинопись. Заимствование этой письменности Эламом началось уже в XXIV или даже в XXV в. до н. э.

Однако эламские писцы обращались весьма своевольно с позаимствованной у аккадцев письменностью и во все времена изменяли ее по своему усмотрению. Эта свобода проявлялась прежде всего в том, как поступали эламские школы писцов с заимствованиями из Месопотамии. Так как вымершее эламское линейное письмо представляло собой почти полностью слоговое письмо, то аккадское письмо должно было стать по возможности также слоговым. Поэтому эламские писцы отказались от словесных знаков (логограмм) и прочих многозначностей слов, которые их коллеги из Двуречья благоговейно сохраняли как шумерское наследие. С холодной рассудительностью, что вообще типично для эламского характера, писцы из Суз извлекали все возможное из чуждой им клинописи, упростили ее и довелидо порога алфавитного письма. Правда, они не преодолели этого порога даже тогда, когда их обязали в 520 г. до н. э. совместно с арамейскими писцами разработать для царя Дария древнеперсидскую клинопись, которая стала чем-то средним между слоговым и алфавитным письмом.

|

Корпус текстов линейным эламским птсьмом можно разделить на 3 группы. К первой группе относятся надписи на монументальной архитектуре, которая, предположительно, построена во времена правления царя Пузур-Иншушинака. Вторая группа состоит из небольших глиняных предметов, таких как конусы и таблички. Третью группу составляют металлические вазы. Ниже представлен каталог CDLI этих надписей, названных по буквам латинского алфавита:

|

|

До Франсуа Дессе было предпринято две попытки дешифровки. Вальтер Хинц в 1960-х думал, что знает значение почти 60 знаков. Пьеро Мериджи в 1970-х считал, что достоверно можно говорить о значении 30 знаков. Франсуа Дессе в 2018 году делал более-менее надежные выводы о 13 знаках. Отправной точкой для всех дешифровок является билингвальная аккадско-эламская надпись с упоминанием царя Пузур-Иншушинака. Существуют еще десять надписей, где встречается цепочка символов, которую можно отождествить с именем этого царя. Эти десять надписей группируются в три независимых текста: первый существует в четырех вариантах (надписи А, B, C, E), второй — в трех (надписи F, G, H) и третий — в одном (надпись I). Цепочка знаков в серой рамке под цифрой 2 во всех трех текстах обозначает имя царя и читается pu-zu-r-šu-ši-na-k. В тексте A/B/C/E под цифрой 1, по всей видимости, должно быть имя бога, от которого произведено имя царя и которое с аккадского переводится ‘Тайна Иншушинака’. Предполагается чтение ᵈin-šu-ši-na-k. Первый символ — детерминатив. В цепочке под цифрой 5 есть два уже известных знака — ši и in. Это позволяет предположить, что ее следует читать ši-in-piš-huk. Шинпишхук, как следует из клинописных источников, — отец Пузур-Иншушинака. Цепочки под цифрами 3 и 4 — вероятнее всего, титулы Пузур-Иншушинака. |

|

В 2018 году Франсуа Дессе приступил к изучению корпуса металлических сосудов гунаги. Он заметил, что тексты на них имеют формульный характер, то есть состоят из устойчивых блоков с небольшой вариативной частью. Надписи на восьми сосудах начинаются с одного и того же символа (на рисунке отмечен зеленым), за ним следует вариативная часть, скорее всего, это имя. Дальше указывается титул (на рисунке обозначен голубым). Франсуа Дессе заметил, что на десяти сосудах в титуле присутствует та же цепочка знаков, что шла за именем Пузур-Иншушинака (на рисунке ниже — под цифрой 6, на рисунку выше — под цифрой 3). Он решил, что это значит ‘царь’, и стал подбирать имена эламских царей. Известно, что одно имя должно начинаться на ši (цепочка под цифрой 2), а другое должно содержать в середине r (цепочка под цифрой 3). И это должны быть цари, жившие между 2050 и 1800 годами до н. э. — именно так датируются сосуды. Нашлось всего по одному кандидату: Шилхаха (цепочка 2) и Эбарат II (цепочка 3). Так стало известно значение еще некоторых символов, и Франсуа Дессе открылась дорога к полной дешифровке. |

|

Во время ковидного карантина в 2020 г. Дессе вместе с тремя коллегами — Камбизом Табибзаде, Мэтью Кервраном и Жаном-Пьетро Базелло — продолжил исследовать серебряные сосуды гунаги. Им удалось установить, что клинописный текст на сосуде в честь царя Сиве-Палар-Хухпака очень близок к тексту, выполненному линейным эламским письмом, на сосуде в честь царя Иттату I. Фактически удалось найти даже не билингвальный, а биграфический текст, т.е. надпись на сосуде Сиве-Палар-Хухпака является практически клинописной транслитерацией надписи на сосуде Иттату I. Благодаря этой надписи получилось провести полную дешифровку. Письмо оказалось полностью фонетическим, то есть знаки в нем обозначают только слоги или отдельные звуки, а логограммы или идеограммы не используются. |

Джирофтская (или халил-рудская) культура принадлежит эпохе раннего бронзового века (III—I тыс. до н. э.). Её локализуют в южно-центральной части Ирана. Предшествует эламской цивилизации. По утверждениям Маджидзаде, он обнаружил надписи джирофтской культуры, выполненные письмом, напоминающим эламское линейное письмо и датируемые около 22 в. до н. э. Однако, Якоб Даль (Jacob Dahl), специалист по древним текстам из Берлинского свободного университета, считает их поддельными. [Любой, кто взглянет на эти надписи - увидит, что они не очень-то разнообразны в составе знаков. Возможно, это просто цифры.] |

Линейное письмо эламитов долго не было дешифровано. Самые известные специалисты, кто пробовал это делать - Вальтер Хинц и Пьеро Мериджи. Также трудились над расшифровкой эламских письменностей В. Брис, А. Вайман, В. Шейль и др.

Ключевые слова для поиска сведений по истории эламской письменности:

На русском языке: эламское письмо, протоэлаское иероглифическое, древнеэламское рисуночное, староэламское линейное,

слоговая письменность Элама, идеографические надписи эламитов, эламитский силлабарий;

На английском языке: hieroglyphic Elamite scripts, ieroglyphic writing of Elam, Ancient Elam linear inscriptions, Proto-Elam signs.

|

|

|