|

|

Главная |

|

|

Пишите |

|

|

Разделы страницы:

|

Процессы минералообразования - физико-химические процессы, протекающие в земной коре, вызывающие образование, изменение и разрушение минералов.

К числу наиболее важных факторов минералообразования относятся температура (Т) и давление (Р). Очень важны также окислительно-восстановительные условия среды (Eh), зависящие от содержания свободного кислорода, химические потенциалы (что примерно соответствует концентрации) углекислоты, серы, фтора и некоторых других элементов, влияющих на кислотность-щелочность (рН) среды минералообразования. И, конечно, громадную роль в минералообразовании играет вода – растворитель и переносчик компонентов, сама компонент многих минералов, среда и регулятор многих механизмов минералообразования. Таким образом, причинами минералообразования могут быть: изменение Т и Р, переохлаждение расплава, пересыщение раствора, а также электрохимические явления, жизнедеятельность организмов, радиоактивное (в основном aльфа) излучение.

Классификация процессов минералообразования основана как на источнике вещества и энергии, так и на характере среды, в которой протекает данный процесс и типах химических реакций. По первому признаку различают процессы:

В классификациях и терминологии минералообразующих процесссов существуют значительные расхождения, а попытки объединения их (например, классифихация Болдырева) пока не дали желательных результатов.

Минералогеническая провинция — совокупность рудных месторождений, развитых в пределах крупных тектонических подразделений. Выделяются металлогенические провинции а) платформенных щитов, б) плит, в) геосинклинально-складчатых систем, г) передовых прогибов д) и срединных массивов.

Металлогенические провинции щитов характеризуются наличием месторождений полезных ископаемых метаморфического основания, платформенного чехла и зон активизации тектоно-магматической (например, Украинский щит).

Металлогенические провинции платформенных плит подобны металлогеническим провинциям щитов, но отличаются от них сплошным развитием осадочного чехла, скрывающего складчато-метаморфическое основание (например, центральную части восточно-Европейской и Сибирской платформ).

Металлогенические провинции геосинклинально-складчатых систем отличаются поясовым распространением рудных месторождений, возникших на последовательных стадиях развития геосинклиналей (например, металлогенические провинции Тихоокеанского, Средиземноморского, Урало-Монгольского и других геосинклинальных поясов).

Металлогенические провинции передовых прогибов также имеют поясовое строение, но отличаются преобладанием экзогенных месторождений полезных ископаемых (например, передовой прогиб западного склона Урала с его месторождениями нефти, газа, солей и инфильтрационных месторождений меди).

Металлогенические провинции срединных массивов обычно имеют изометричные очертания и характеризуются наличием древних рудных месторождений, синхронных возрасту слагающих массивы пород, а также молодых рудных месторождений, возникших при тектоно-магматической активизации в процессе складчатости геосинклинального комплекса горных пород, вмещающих срединные массивы (например, Колымский массив).

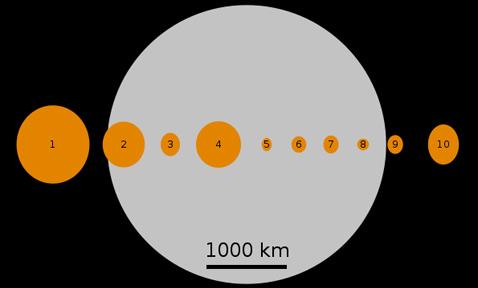

Хотя такие элементы, как золото, платина, рений, осмий, палладий, рутений и иридий, именуются редкими, в теории их в земной коре вообще не должно быть. Считается, что вскоре после возникновения Луны в результате колоссального удара по Земле тела размером с Марс эти элементы должны были опуститься к ядру расплавленной молодой планеты. По-видимому, несколько миллиардов лет назад в Землю врезались объекты диаметром вплоть до 3000 километров (поперечник Плутона). Это достаточно много, чтобы изменить процентное содержание металлов, но недостаточно, чтобы разрушить молодую Землю. Затем были удары планетоземалей поменьше. В целом, эта поздняя стадия "золотой" бомбардировки добавила Земле 0,5% её массы и, вероятна, сказалась на наклоне её оси вращения. Луна избежала столь сильных ударов, но к ней наведывались гости поперечником до 300 км, а крупнейшее из упавших на Марс тел было диаметром 1600-1800 км (почти в 2 раза больше самого крупного астероида Цереры!). Ещё один довод в пользу такой модели найден в поясе астероидов. Крупнейшие объекты в нём — Гигея, Веста, Паллада, Церера (номера 10, 4, 2 и 1 на рисунке) — имеют поперечник от 530 до 930 км. Все другие астероиды главного пояса насчитывают диаметр от 230 км (Юнона, № 3) и ниже. В распределении размеров зияет пробел. Эта четвёрка крупнейших астероидов – возможно, выжившие планетезимали. А недостающие в поясе объекты от 230 до 530 км — как раз те тела, что своей яркой гибелью принесли золото, палладий и платину на Марс, Луну и нашу планету. |

Да, анализируя месторождения золота, находишь не только их закономерную сетку (каркас 9x4), но и расположение на равных расстояниях по одной прямой (вернее, кривой - по поверхности Земли) - например, в Северной Америке. Возникало сумасшедшее предположение, что это иноплянетяне так нужные материалы складировали :) Но проще допустить, что так от летящего метеорита куски откалывались. И вообще, кучность полезных ископаемых однозначно наводит на мысль об их метеоритном происхождении.

Не только жидкие, твердые и газообразные углеводороды, а также азото- и серосодержащие вещества являются продуктами жизнедеятельности древней биоты, но и многие металлы - в первую очередь, железо, медь и, даже, золото.

Ключевые слова для поиска сведений о происхождении минералов:

На русском языке: минералогенез, происхождение минералов, процессы минералообразования, формирование руд, орогенез, минералогенические провинции, минерализация органики;

На английском языке: mineraloggenesis.

|

|

|