|

|

Главная |

|

|

Пишите |

|

И Гегель, и Маркс верили, что эволюция человеческих обществ не бесконечна; она остановится, когда человечество достигнет той формы общественного устройства, которая удовлетворит его самые глубокие и фундаментальные чаяния. Таким образом, оба эти мыслителя постулировали «конец истории»: для Гегеля это было либеральное государство, для Маркса — коммунистическое общество. Это не означало, что остановится естественный цикл рождения, жизни и смерти, что больше не будут происходить важные события или что не будут выходить сообщающие о них газеты. Это означало, что более не будет прогресса в развитии принципов и институтов общественного устройства, поскольку все главные вопросы будут решены. (Фукуяма. Конец истории) Политэкономия - учение о связи общественного устройства с уровнем развития его экономики. По научному - о влиянии растущих производительных сил на развитие производственных отношений. Политэкономию можно назвать социофизикой, т.к. она исследует природу общества и ее движущую силу. Прикладной наукой здесь является политология, которую можно назвать социотехникой, т.к. она изучает мехаизмы управления и учит методам управления (см. страницу о менеджменте). На этой странице освещаются взгляды древних на справедливый общественный строй, современные политэкономические течения и теории развития общества, великие революции и их идеи... |

Разделы страницы о причинах развития и преобразования общественно-хозяйственного уклада:

Также смотрите раздел по внешней политике - искусству взаимодействия с соседними государствами и отстаивания национальных географических интересов.

Согласно Гегелю, люди, как животные, имеют естественные потребности и желания, направленные вовне, такие как еда, питье, жилье, а главное — самосохранение. Но человек фундаментально отличается от животных тем, что помимо этого он желает желаний других людей, то есть он желает быть «признан». В частности, он желает, чтобы его признавали человеком, то есть существом, имеющим определенное достоинство. Это достоинство прежде всего относится к его готовности рискнуть жизнью в борьбе всего лишь за престиж. Ибо только человек способен преодолеть свои самые глубинные животные инстинкты (главный среди которых — инстинкт самосохранения) ради высших, абстрактных принципов и целей. Согласно Гегелю, дракой двух первобытных бойцов изначально движет жажда признания, желание, чтобы другие «признали» их людьми за то, что они рискуют жизнью в смертной схватке. Когда природный страх смерти заставляет одного из сражающихся покориться, возникают отношения хозяина и раба. Ставка в этой кровавой битве на заре истории — не еда, не жилье и не безопасность, а престиж в чистом виде [а престиж нужен, в своей сердцевине, для обладания самками]. И в том, что цель битвы определена не биологией, Гегель видит первый проблеск человеческой свободы.

Жажда признания может поначалу показаться понятием незнакомым, но оно так же старо, как традиция западной политической философии, и является вполне известной стороной человеческой личности. Впервые она была описана в «Республике» Платона, когда он заметил, что у души есть три части: 1) желающая часть, 2) разумная часть и 3) та часть, которую он назвал «тимос», или «духовность». Большая часть поведения человека может быть описана комбинацией первых двух составляющих, желания и рассудка: желание подвигает людей искать нечто вне себя самих, рассудок подсказывает лучшие способы это осуществить. Но кроме того, люди ищут признания своих достоинств или тех людей, предметов или принципов, в которые они эти достоинства вложили [?]. Склонность вкладывать себя как некую ценность и требовать признания этой ценности мы на современном популярном языке назвали бы «самооценкой». Склонность ощущать самооценку исходит из той части души, которая называется «тимос». Эта склонность похожа на врожденное человеческое чувство справедливости. Люди считают, что они имеют определенную ценность, и когда с ними обращаются так, будто эта ценность меньше, чем они думают, они испытывают эмоцию, называемую гнев. Наоборот, когда человек не оправдывает представления о своей ценности, он испытывает стыд, а когда человека ценят согласно его самооценке, он испытывает гордость. Жажда признания и сопутствующие ей эмоции гнева, стыда и гордости — это важнейшие для политической жизни характеристики. Согласно Гегелю, именно они и движут исторический процесс.

По Гегелю, желание человека получить признание своего достоинства с самого начала истории вело его в кровавые смертельные битвы за престиж. В результате этих битв человеческое общество разделилось на класс господ, готовых рисковать своей жизнью, и класс рабов, которые уступали естественному страху смерти. (Фукуяма. Конец истории)

Согласно Карлу Марксу, смена общественных формаций происходит в результате классовой борьбы. А вот политическая структура общества меняется не столько из-за борьбы классов (один из которых бесправен и бессилен без эпизодического вождя), а из-за борьбы более бесправных сословий с господствующими сословиями, как это было, например, в Древнем Риме, где происходила борьба плебеев с патрициями.

Какой строй обеспечивает "торжество разума и свободы"? Или любой строй несправедлив? А, может быть, мы еще не поняли идею коммунизма? Коммунизм - не автоматическое распределение "каждому по потребностям" (даже крысы падают в изнеможении, не в силах прекратить давить на педаль для стимуляции "центра удовольствия"). Наверное, все-таки, коммунизм - всеобщее равенство возможностей и равенство перед законом. Штаты и Европа это продекларировали, попытались осуществить, но не вышло. Во-первых, получилось галимое общество потребления. Во-вторых, право наследования отрицает равенство начальных возможностей. В-третьих, возросшая до определенного уровня и структурного качества частная собственность мешает обычным гражданам, противоречит обществу и государству (особенно ЧС на природные ресурсы).

Какие могут быть меры? Например:

Пример - кастовый строй в Древней Индии.

1) Что хорошо для бизнеса, хорошо для страны, чем свободнее рынок, тем свободнее человек.

2) Война, торговля и пиратство - три вида сущности одной.

Прежде всего - Свобода. Делай (вернее, предпринимай), что хочешь, только без угрозы соседям и обществу. От каждого по способностям, каждому - как повезет обуть других (но честно). Свобода реальная, но в условиях присущего любому коллективу неравенства (в способностях или начальном капитале), она оборачивается лицом к сильному или богатому. Социальную помощь малоимущим (маловезучим) может взять на себя государство. По-возможности - за счет других народов. Если при этом сохраняется демократия (волеизъявление большинства) - все довольны, если у власти олигархи или диктатор - недовольно большинство (до смены власти насильственно или сверху). О братстве забывается сразу. Братство - это коммунизм. Это семья близких людей. В нормальной семье речи не может быть о несвободе и неравенстве. Поэтому, чтобы соблюдались свобода и равенство, должно быть прежде всего братство. |

Великая социалистическая идея: от каждого по способностям, каждому по труду.

Думаю, один из столпов марксизма о классовой борьбе как двигателе истории - упрощен. В классовом обществе господствующий класс так подавляет эксплуатируемый, что отнимает у него и пресекает в корне всякую возможность сопротивления, которое прорывается эпизодически и гасится всеми государственными силами. Ожидание, желание и требование справедливости, конечно, копится, но разрождается революцией лишь спустя многие столетия. До этого же исторический процесс определяется борьбой враждебных группировок внутри эксплуататорского класса. Например, в Древнем Риме это было противостояние патрициев и плебеев, в то время как рабы были безмолвной терпящей массой. За тысячелетнюю историю Древнего Рима случилось только одно грандиозное восстание рабов, которое его потрясло.

Что такое советская власть в простейшем, даже не историческом понимании? Начинается она со слова "посоветуемся" - с простейшего желания решить что-то вместе с ближним твоим, находящимся в сходном положении: с соседом, с сотрудником. Когда этот совет вырастает за рамки семейного, профессионального, районного - когда советы между собой находят общий язык, устанавливают связи, координируют действия и одинаково видят будущее, то начинается власть советов. Власть советующихся. (журналист Дмитрий Черный)

В 1903 г. на третьем съезде Российской социал-демократической рабочей партии в результате принципиального спора, разгоревшегося между Лениным и Мартовым, произошёл раскол - образовались "меньшевики" и "большевики". Два лидера отечественной социал-демократии разошлись в вопросе о членстве в партии. Юлий Мартов хотел, чтобы членом считался любой сочувствующий, кто оказывает партии материальное содействие и разделяет её программу. Владимир Ульянов (Ленин) настаивал, что партбилеты нужно выдавать только тем, кто принимает личное участие в партийной работе.

По-видимому, Ленин изначально думал о захвате власти путём переворота и о дальнейшем

"ничем не ограниченном насилии = диктатуре пролетариата". В этом он был 100%-ный марксист.

А меньшевики, наверное, полагались на захват власти конституционным путем через большинство в парламенте.

Возможно, они завоевали бы большинство и в Учредительном собрании,

после чего начали бы социалистические преобразования постепенно, эволюционно, а не революционно.

Неожиданным для тех и других был Февральский переворот. Он ускорил момент истины для обоих сторон.

Теоретически и практически это очень глубокий и интересный вопрос - кто из них был прав.

Мартов, думаю, хотел построить социализм без насилия. Но построил бы?

Ленин - только с насилием. Но и удержалось его (наше) государство СССР только 70 лет.

История пока не рассудила, кто из них был прав.

|

Каждому по труду - это здорово! Но кто будет считать? Контора - т.е. государство. Значит, всех надо построить и направить. Армейское лицо гражданской жизни. Равенство - может быть, может не быть, но свободы не будет - точно. Братство - оно даже разовьется государством, это ему нужно. Но вот гарантом равенства и свободы оно не будет в этих условиях. Короче, тоже плохо. Что делать? Искать срединный путь? |

Левое реально, только если радикально.

«У нас нет времени, нет возможности выискивать действительных, активных врагов. Мы вынуждены уничтожать все группы населения, из которых могут выйти враги нашей власти» (зачинщик Красного Террора Лейба Бронштейн)

Мировая революция, "о которой Лев Давидович мечтал, в наших условиях нереальна, по причине того, что мир переполз из стадии индустриального общества в информационное. Пролетариат можно поднять на революцию, а офисный планктон нет." [А "Бойцовский клуб" ?] Троцкий "был последователен, решителен и до конца непримирим в борьбе против классовых врагов, что наглядно обнаружилось в годы Октябрьской революции и гражданской войны в России. Он был решителен, даже излишне самоуверен, пользуясь ленинской характеристикой, когда речь шла о борьбе за принципы или за интересы дела. Однако он не проявил такой же решимости в борьбе, состоявшей на 9/10 из закулисных интриг, провокаций и тайных заговоров его личных противников, находившихся с ним в одной партии." Многие цитаты из работ Льва Троцкого активно использовались в официальной пропаганде СССР вплоть до 1980-х годов без указания автора. Среди них «грызть гранит науки», «смычка города с деревней», «социалистическое отечество в опасности», «сын трудового народа». Именно Троцкий назвал Михаила Калинина «всероссийским старостой». Поражение Троцкого в политической борьбе со Сталиным стало причиной гибели многих его родных. Его первая жена, Александра Соколовская, была расстреляна в 1938 году. Сын Лев Седов в том же году умер после операции по поводу аппендицита в русской клинике в Париже, существуют подозрения, что к его смерти причастны агенты НКВД. Второй сын, Сергей Седов, был расстрелян. Также были расстреляны жена Льва Седова и муж Зинаиды Волковой, двое сыновей сестры Троцкого Ольги. Дочь Троцкого Нина Невельсон умерла от туберкулеза в 1928 году во время его ссылки в Алма-Ату. Другая дочь, Зинаида Волкова, лечилась от туберкулеза в Германии и совершила самоубийство после требования немедленно покинуть страну. |

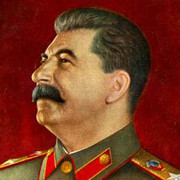

Превратить выстроенную в период форсированной индустриализации "вертикаль" в "горизонталь" собирался вовсе не Хрущев и не Горбачев - конкретными администрактивными мерами, а Сталин. Одной из его последних предсмертных инициатив, четко обозначенной на 19-м съезде была смена партийной вертикали на советскую горизонталь - сдача полномочий уже изжившей себя в пропагандистской ипостаси партийной машины в пользу советов, в пользу самоуправления без лишнего партийного пафоса и командной тавтологии. Все это Сталин успел написать и предложить, но не успел воплотить. Именно Сталин, знавший диалектику прекрасно, и проживший со страной "вертикальный" период, понимал необходимость нового этапа, готовил советизацию: чтобы в целом сохранялось поступательное развитие нового общества - горизонталь должна сменять вертикаль и наоборот. В этом высшая красота диалектики, применимой к развитию советского общества... (журналист Дмитрий Черный) [Чтобы ехал велосипед, педаль идет поочередно вверх-вниз.] |

«Социализм означает конец бедности, нищета – это не социализм и тем более не коммунизм» (Дэн Сяопин).

Остался:

Пытались или пытаются строить:

Греция...

|

Республика Куба - оплот социализма в Латинской Америке. Попытка построить социализм предпринималась в Чили. Ставку на социализм когда-то делала Никарагуа. Привержен социализму и президент Венесуэлы - последователь Уго Чавеса. Ситуация для смены режима сложилась в Боливии. Их поддерживают Аргентина и Уругвай. |

Узкая трактовка креативной экономики подразумевает экономику, которая появляется вокруг продуктов, созданных внутри творческой индустрии, будь то архитектура, музыка или галерейное дело. Дизайнер придумал продукт и теперь хочет его продать — происходит коммерциализация продукта культуры, а значит появляется экономика.

Если проследить историю развития термина, сначала была политэкономия, затем постиндустриальная экономика, ее сменила информационная, затем цифровая, или экономика знания, которую можно назвать максимально близкой к той, о которой мы говорим, так как в ней уже тоже становится важным человеческий капитал.

Таким образом, креативная экономика в широком понимании — самая прогрессивная стадия развития экономики. Главными ценностями в этом случае выступают идея интеллектуальной собственности и нестандартные решения. Отличительными чертами можно назвать обмен технологиями между традиционными и смежными им индустриями, заимствование решений. Огромное влияние на переход к этой стадии оказывает развитие интернета, связи и коммуникаций. Именно поэтому те страны, которые уже ввели креативную экономику как основу своей политики, особое внимание уделяют развитию программного обеспечения. (Анна Евтюгина, старший преподаватель Школы культурологии при Высшей школе экономики, автор курса «Креативная экономика»)

«Будьте реалистами – требуйте невозможного!»

Ключевые слова для поиска сведений по политологии и социально-экономическим системам:

На русском языке: политэкономия, политическая экономия, социально-экономическая формация, смена общественно-экономического строя,

социальные революции, способ производства и производительные силы, революционная справедливость,

феодолизм, рабовладельческий строй, азиатский способ производства и управления,

буржуазная экономика, идеи Великой французской революции, капитализм, империализм, мелкая буржуазия, пролетариат,

марксизм, социализм, утопический коммунизм и анархизм, ленинизм, сталинизм, маоизм;

На английском языке: political economy, social revolutions, left movements, political economy.

|

|

|