|

|

Главная |

|

|

Пишите |

|

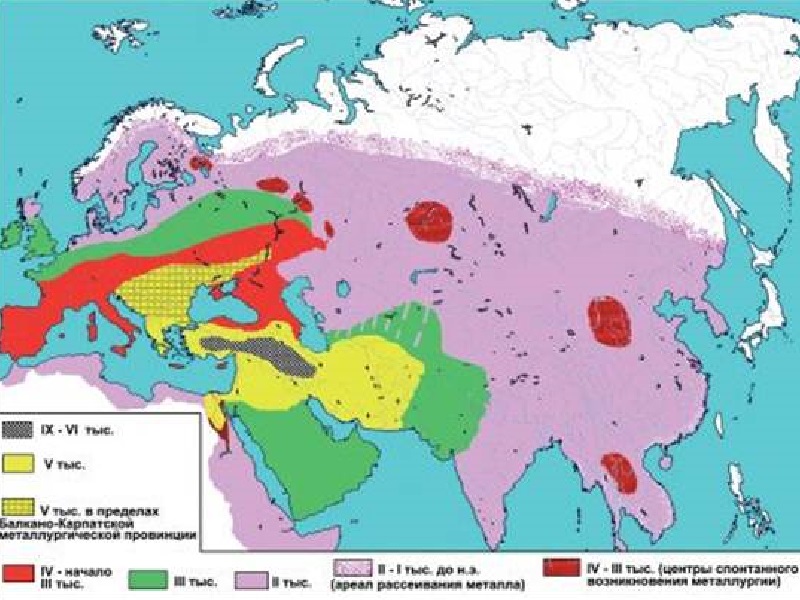

Человечество впервые встретилось с металлами и осознало их полезные свойства достаточно давно, еще в эпоху первичной колонизации мира за пределами Африки, около 40 тысяч лет назад. Однако умение использовать металлы для изготовления орудий труда и секреты их выплавки появились гораздо позже, во время так называемого халколита, медно-каменного века, начавшегося примерно 7-5 тысяч лет назад. Энеолит - эпоха перехода от камня (неолита) к металлу, а металлом была медь. Поэтому эту эпоху также называют медно-каменным веком или просто медным веком (халколитом). Сначала использовались как кремнеевые, так и медные изделия [причем, вначале, видимо, медь применялась для украшений]. Потом научились делать сплав меди с другими металлами, но еще не с оловом. Когда научились делать сплав меди с оловом, начался переход к бронзовому веку. В энеолите сформировался "Фракийский центр" - хронологически непрерывная общность культур на севере Балкан [на основе культуры Караново, затем Винча?] - возможно, одна из родин индоевропрейцев или их части (фракийцев). Возможно, медный век начался именно на Балканах, а не в Междуречье. Впрочем, очаг медного века - протяжённый - широтно тянется от Афганистана до Балкан, а уж которое место в нём главнее - сказать пока трудно. Ведь сам Бронзовый век закончился после завоевания эламитами "Медного царства" (Мидии на севере Ирана) касситов в XV веке до н.э. - и древняя логистика "накрылась" вплоть до Балкан. Перестали получать медь и степные индоевропейцы - вот и пошел "тайфун" с севера на юг, сметены были все средиземноморские цивилизации. Так что, очаг-то медного века может и не во Фракии, а в Курдистане, а Фракия стала вторичным центром производства и распространения... Кстати, почему в связи с медным веком мы вспоминаем только Мидию (Арисман)и Фракию? Не забудьте, что еще есть убедительнозвучащий остров Кипр, чьё название либо означает "медный", либо, наоборот, перенесено с этого топонима на название металла (лат. cuprum). |

Разделы страницы о медно-каменном веке Евразии:

Также смотрите книги и статьи по истории индоевропейцев и индоевропейских народов.

Энеолит или медный век охватывает период между V и III тысячелетиями до н.э. на Ближнем Востоке и в некоторых частях юго-восточной Европы. Несмотря на то, что археологи находят следы изготовления медных инструментов в этот период, он по-прежнему считается частью неолита (каменного века), поскольку большинство инструментов, изготовленных в то время, были сделаны из камня.

Культурно-исторические общности евразийского энеолита (также перечислены с севера на юг и с запада на восток) [Э - энеолитические, Н - неолитические]:

Энеолитические культуры Передней Азии - некоторые жили уже в рамках первых государств (Анатолия, Шумер, Ханаан, Элам...). |

Гасульская культура или, точнее, гасульский период (у Н.Я. Мерперта — гхассульская культура) — археологический культурно-исторический период среднего халколита в древнейший период истории юга Палестины (около 3800—3350 гг. до н. э.). Гасульский период синхронен халафскому в северной Сирии и Месопотамии. С климатологической точки зрения гасульский период соответствует Старому Перону, который начался около 5000—4900 гг. до н. э. и продолжался до 4100 г. до н. э. [какую-то ерунду в Вике написали - гасульская, получается, после перона образовалась] — это был период в целом мягкого субтропического климата, благоприятствовавшего росту растений.

Для гасульского периода характерны небольшие посёлки людей, занимавшихся смешанным земледелием, которые мигрировали на юг из Сирии на территорию современного Израиля. Типовой памятник, Тулайят аль-Гасуль, находится в долине реки Иордан невдалеке от Мёртвого моря, и был раскопан в 1930-е годы. Дома имели трапециевидную форму, строились из кирпича-сырца. Стены покрывались интересными многоцветными рисунками. Керамика была весьма искусной, и включала «бокалы» (чаши на ножке) и роговидные кубки, что свидетельствует о производстве вина. Обнаружены несколько примеров расписной керамики, где роспись была выполнена по лощёной, но ещё не высохшей глине. Также гасульцы занимались плавкой меди.

Покойников хоронили в каменных дольменах [а чем же их вырубали - мягкой медью?].

Гасульский культурный период выявлен во многих других местах на территории современного юга Израиля, особенно в окрестностях города Беэр-Шева. Гасульская культура имеет много общего с амратийским этапом додинастического Египта (известен также как Накада I).

Возможно, гасульская культура в результате торговли с минойской культурой на Крите приобрела с ней некоторое сходство в изделиях — например, характерные сосуды для масла, так называемые «птичьи амфоры».

Гасульская культура заменила культуры Минхата и Ярмук. Предполагается, что гасульская культура развилась частично в результате слияния носителей культуры докерамического неолита B в долине реки Амук с носителями культуры Минхата и кочевыми скотоводами Аравии.

По-видимому, гасульская культура легла в основу более поздней Ханаанской цивилизации, где достижения эпохи халколита легли в основу характерной для Средиземноморья смешанной экономики с интенсивным натуральным хозяйством, основанным на выращивании садовых фруктов и овощей, массовом выращивании злаков, сезонных переселениях и кочевом скотоводстве, а также коммерческой культивации виноградного вина и оливок. Антропологически изображения артефактов данной культуры свидетельствуют о переднеазиатском происхождении её носителей.

|

Энеолитические культуры Европы:

|

При раскопках неолитического поселения в Беловоде обнаружены древнейшие в мире следы выплавки меди. Находку в Белаводе предлагают отнести к северобалканской культуре Винча. Поселение на месте раскопок было обитаемо в диапазоне 7350 - 6650 лет тому назад [т.е., раньше известной нижней границы для этой археологическоой культуры]. Возможно, это самые древние следы выплавки металла. Находка не только на полтысячи лет отодвигает так называемый «медный век» в прошлое, но и свидетельствует – навыки выплавки металлов распространялись по миру из нескольких независимых центров. Для поддержания температуры, необходимой для плавления меди (порядка 1100 градусов Цельсия), древние предки сербов жгли простые дрова в обычной яме.

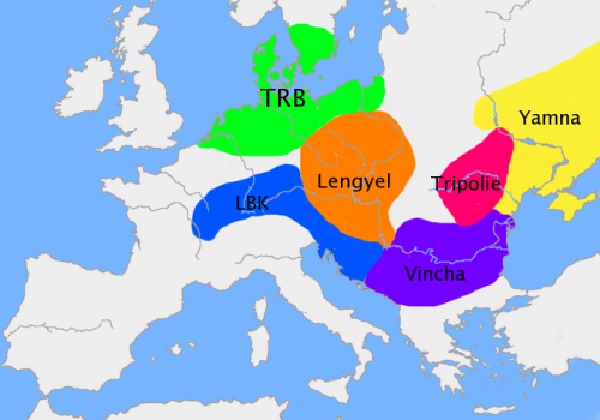

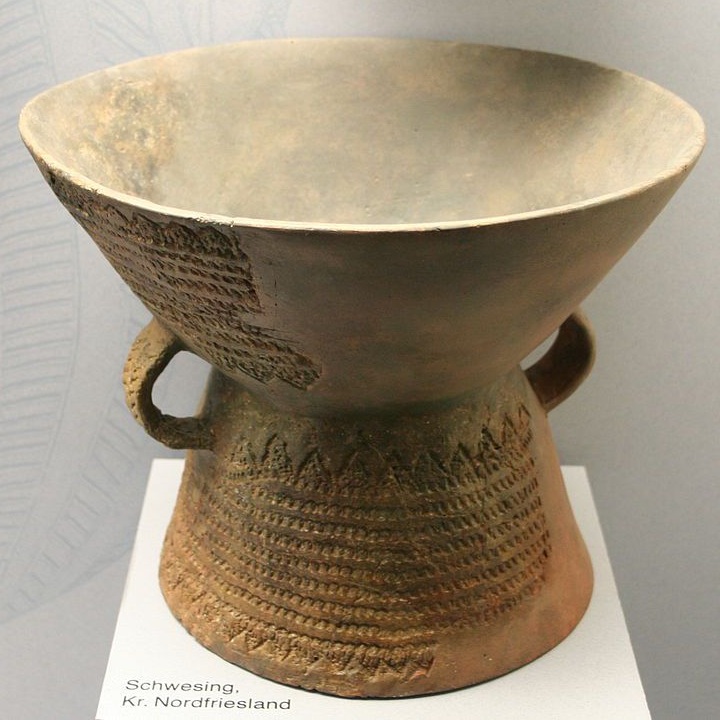

Культура воронковидных кубков (КВК) (нем. Tricherbecher-Kultur (TBK), англ. Funnel Beaker Culture (FBC) [а что такое TRB?]) - археологическая культура Северной Европы и севера Центральной Европы эпохи неолита [вернее, энеолита, хотя сама культура по производству - неолитическая] (4000-2700 гг. до н.э.). (По данным анализов ДНК, из Причерноморья - массовая миграция в Западную Европу представителей культур воронковидных кубков и свайников произошла в VI-IV тысячелетия до нашей эры). Сменила местную мезолитическую культуру Эртебёле. Интересна прежде всего тем, что в некоторых концепциях претендует на роль очага праиндоевропейцев [мне кажется она внешне очень похожа на славянскую]. Основные территории – Германия и Польша. Ареал этой культуры на юге достигал территории современной Чехии, на западе – Нидерландов, на севере – Южной Швеции, на востоке – устья Вислы, на юго-востоке – Украины. Название культура получила от характерной формы чернолощеной керамики – кубков с шейкой (выше плечиков), открытой раструбом. Орнаментация сосудов была нарезной (насечкой, зубчатым штампом) и отпечатками веревки. Для этой культуры характерны укрепленные поселения, в основном расположенные на мысах рек. Дома на одну семью, наполовину углубленные в землю, строились из плетня, обмазанного глиной. В хозяйстве пахотное земледелие сочеталось с придомным скотоводством. Из-за истощения почв поля приходилось часто сменять и переселяться, но на небольшие расстояния. Люди выращивали пшеницу и ячмень, разводили овец, коз, свиней, крупный рогатый скот и лошадь. Занимались также охотой и рыболовством. Использовали повозки на массивных деревянных колесах [сплошных как в Китае?], везомые волами. Основные орудия и наконечники стрел изготовляли из кремня, топоры — из более мягких пород камня, а изредка в небольшом количестве импортировали с юга плоские топоры из меди и некоторые медные украшения. Могильные сооружения – как курганные, так и грунтовые, а из камня сооружались мегалиты: дольмены и коридорные гробницы. Покойники лежали вытянутые на спине, изредка применялась кремация. Устраивались также крупные культовые центры, а один из обрядов состоял в утоплении каменных топоров в водоемах (где их теперь и обнаруживают тысячами). Как для большинства археологических культур, происхождение КВК сложное. В формировании этой культуры приняли участие культуры эртебёлле (мезолитическая северная), лендельская (неолитическая южнее), полгарская, возможно, михельсбергская и др. Во всяком случае ген, позволяющий усваивать лактозу и потреблять молоко, усвоен от пришельцев с юга вместе с неолитом. Откуда индоевропейская основа языка (если она была) – от них же или от местного мезолитического населения, неясно. Из КВК традиции ведут в культуру шнуровой керамики, шаровидных амфор и др. КВК одновременна с развитой трипольской культурой Украины. |

Культура воронковидных кубков развивалась более полутора тысяч лет, при этом пережила естественные этапы зарождения, расцвета и упадка. Впечатляет не только временной, но и территориальный масштаб индоевропейского культурного и этнического плацдарма на севере Европы в IV–III тыс. до н. э. Если на западе культура была распространена на юге Скандинавии, в Дании и Голландии, то восточные ее рубежи достигали земель Волыни и Галиции на западе Украины. При этом южная граница культуры захватывала Чехию и шла отрогами Карпатских гор, служивших естественным барьером, делившим в IV тыс. до н. э. индоевропейцев и средиземноморцев.

На поздних этапах развития культура воронковидных кубков распространилась в Моравии и Нижней Австрии. Население занималось земледелием и скотоводством, никогда при этом не оставляя охоты и рыбного промысла. Болота Дании сохранили для нас памятники культуры воронковидных кубков в виде двух домов длиной 80 м, шириной 6, 5 м, сооруженных из дерева. Между домами пролегала замощенная камнем улочка шириной 10 м. Внутри дома поделены перегородками на помещения по 3 м шириной.

Эволюцию культуры можно наблюдать помимо керамики и в создании погребальных сооружений. Если в IV тыс. до н. э. на территории, занятой культурой, хоронили в одиночных грунтовых могилах, то первая половина III тыс. до н. э. характерна сооружением дольменов (каменных погребальных камер) и широким строительством каменных гробниц с ходами, позже превратившимися в целые галереи, до 20 м в длину. Монументальные гробницы с галереями (циститами) возникли на завершающем этапе развития культуры (2000–1800 гг. до н. э.). При этом весьма часто над гробницей насыпали земляной курган, служивший свидетельством и данью исторической памяти о недавнем пребывании в степях. Курганы окружали кругом из камней. На территории Польши носители культуры воронковидных кубков над погребениями сооружали длинные курганы из земли и камня. Позже в III–II тыс. до н. э. подобную форму курганов повторили в Англии. А уже в I тыс. н. э. длинные курганы насыпали славяне кривичи в верховьях Западной Двины и Днепра.

В эпоху развития культуры воронковидных кубков на западе и севере Европы на её атлантическом побережье началось возведение загадочных мегалитических сооружений, наиболее ярким, хотя и достаточно поздним проявлением которых был мегалитический комплекс Стоунженджа, возведенный в 1900–1550 гг. до н. э. на юго-западе Англии и являющийся одной из древнейших обсерваторий планеты.

Необходимо отметить еще один весьма важный момент в этническом развитии европейской истории. Если на Балканах с VII тыс. до н. э. развивалась древняя средиземноморская общность земледельцев и скотоводов, которая уже в V тыс. до н. э. продвинулась в центр, на восток (трипольская культура) и на северо-запад Европы (культура линейно-ленточной керамики), то на территории Франции, Швейцарии, Италии и Испании с V тыс. до н. э. развивались также генетически абсолютно чуждые индоевропейцам культуры шассей (Франция), лагоццо (Италия), кортайо (юг Германии, Швейцария). Происхождение носителей этих западноевропейских культур V — середины IV тыс. до н. э. достаточно загадочно, но вероятнее всего оно явилось результатом смешения средиземноморского и негроидного элементов с незначительным присутствием древних охотников-индоевропейцев севера Европы каменного века (X–VII тыс. до н. э.). Около середины IV тыс. до н. э. культуры шассей, кортайо, лагоццо пришли в упадок и в XXIX в. до н. э., теснимые к югу, исчезли, уступив пришедшим с востока переселенцам благодатные берега Атлантики, цветущие долины Франции, Испании и Италии.

Заселение запада Европы индоевропейцами шло двумя генеральными потоками: с северо-востока носителями культуры воронковидных кубков и с берегов Средиземного моря. При этом культура дольменов на Пиренеях явилась наиболее древней мегалитической культурой запада Европы. Дальнейшее распространение мегалитической традиции в Европе шло с юга (Пиренеи) на север (юг Скандинавии), захватывая при этом атлантическое побережье Франции и острова Британского архипелага. Данное явление указывает на то, что древняя цивилизация Передней Азии VIII–IV тыс. до н. э., имея западным рубежом Малую Азию, распространяла свое культурное и этническое влияние не только на степи Евразии и юг Балканского полуострова, но и непосредственно на запад Европы и на его Пиренейскую периферию. Начало видимого влияния переднеазиатской цивилизации на юго-запад Европы совпало с проникновением носителей культуры воронковидных кубков на северо-запад Европы. Центральная Европа в IV тыс. до н. э. ещё не была в полном смысле индоевропейской и долго оставалась ареной вытеснения евразийскими кочевниками оседлого средиземноморского [этрусского, минойского?] населения.

Баденская культура (в Венгрии — пецельская) — энеолитическая (или неолитическая) [т.к. известна медь, но в украшениях, а не орудиях труда?] культура Центральной и Юго-Восточной Европы 3600—2800 годов до н. э. Как варианты рассматриваются костолацкая и болеразская культуры, хотя они имеют ряд важных отличий. Открыта археологом Гальяно в 1892 году на базе артефактов, найденных к югу от Вены (Австрия). Была распространена в Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии (Болераз), Северной Сербии, Швейцарии, Южной Польше и Германия, Украине (Закарпатье).

Основу хозяйства занимали охота и скотоводство. Население обитало в укрепленных поселках с каменными стенами [!]. Изготовляли украшения из раковин и меди (кольца). Использовались луки и стрелы. Найдены следы керамики и глиняные фигурки животных. Предполагается, что племена баденской культуры были знакомы с колёсным транспортом. Из погребальных обрядов характерна кремация.

Возникла в результате экспансии культуры чернавода на запад по «аварской тропе» (вверх по Дунаю). Вытеснила культуру лендьел в Скандинавию, где та породила культуру воронковидных кубков.

Стадии развития:

Территорию баденской культуры занимают народы культуры боевых топоров. Наследниками баденской культуры считаются вучедолская, коцофенская, езерская, Юнаците и ряд других культура. Все они, помимо баденских элементов, впитали некоторые элементы ассимилированных ими местных культур энеолита.

Согласно М. Гимбутас баденская культура была одной из первых волн индоевропейцев в Европе. По одной из гипотез, баденская культура наряду с родственными культурами пецель и коцофень была общим предком носителей италийских языков и лузитанов. По мнению Л. С. Клейна, комплекс баденских культур был предковым для носителей анатолийских языков (протохеттов).

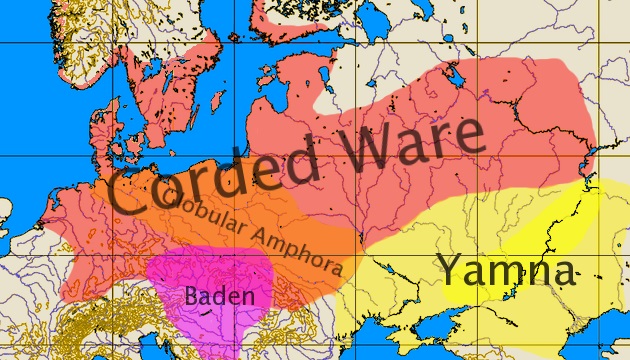

Ближе к концу 3 тысячелетия до н. э. культура воронковидных кубков и частично культура ямочной керамики исчезли под натиском пришельцев культуры боевых топоров, которых многие исследователи рассматривают как носителей ранних индоевропейских языков. Пришельцам удалось продвинуться в Скандинавию до Уппланда и Ослофьорда. Новая культура была индивидуалистичной и патриархальной, пастушеской; боевые топоры служили символом социального статуса. Вскоре, однако, появление металлообработки внесло новые тенденции в социальную жизнь, и наступила культура бронзового века. Культура боевых топоров, называемая также Культура шнуровой керамики или Культура одиночных могил — огромный археологический пласт в Европе, берущий начало в позднем неолите, достигший своего расцвета в медный век и закончившийся в раннем бронзовом веке. В различных областях продолжался с 3200/2900 до н.э. до 2300/1800 до н.э. Наряду с ямной культурой знаменовала собой приход в Северную Европу культуры металлообработки и, возможно, начало распространения индоевропейских народов [балто-германцы, кентумники?]. Генетическое исследование показало, что носители культуры шнуровой керамики являются на 3/4 потомками «ямников». По мнению исследователей, такие результаты говорят о массовой миграции из Причерноморских степей в Центральную Европу около 4500 лет назад. Именно они могли распространить раннюю форму индоевропейского языка. Культура шнуровой керамики вскоре распространилась по всей Северной и Центральной Европе, вплоть до современной Скандинавии. Поэтому «степная родословная» есть у большинства современных европейцев. Они могут считать себя потомками людей ямной культуры и культуры шнуровой керамики. |

Согласно распространению по континенту явно прослеживается слияние более ранних археологических культур в разной степени, вероятно с элементами культур востока и юга. Культура представляла собой не единое целое, а скорее проникновение технологических и культурных нововведений. Тот факт, что культура шаровидных амфор занимает большую часть области культуры шнуровой керамики, подтверждает это. Различные народы, живущие рядом друг с другом, оставляют после себя различающиеся археологические памятники. Вокруг Балтийского моря и далее на запад в прибрежных районах Скандинавии очевидно влияние приморского хозяйственно-культурного типа, где море являлось объединяющим элементом - так же, как Эгейское море объединяло греков. На западе включает в себя все области более ранней культуры воронковидных кубков и, очевидно, является её наследником (не обязательно единственным). На территории современных Балтийских стран и Калининградской области культура шнуровой керамики, видимо, стала культурой пришельцев, сменившей юго-западную часть нарвской культуры. В других местах, однако, особенно в восточных областях, была совершенно новой, не связанной ни с какой из более ранних культур. Культура шнуровой керамики или боевых топоров последней четверти III тыс. до н. э. — первой четверти II тыс. до н. э. накинула громадный этнический индоевропейский полог на северо-восток и север Европы, сыгравший в дальнейшем определяющую роль в сложении балтской общности континента и явившийся важной составляющей в сложении славянской и германской общностей Европы. В то же время на судьбе Западной Европы культура шнуровой керамики отразилась не непосредственно, а трансформировавшись в центре Европы в новую, производную [скорее, в синтезе] от себя археологическую культуру колоколовидных кубков. Родившись на центральноевропейской почве, новая культура отличалась от культуры шнуровой керамики большим изяществом и разнообразием форм сосудов и изделий из металла и камня, хотя природная глубинная сущность обеих культур оставалась общей и выражалась в высокой подвижности все тех же воинственных общин индоевропейских пастухов, по-прежнему гнавших на крайний запад Европы поймами рек огромные стада крупного и мелкого рогатого скота и табуны лошадей. |

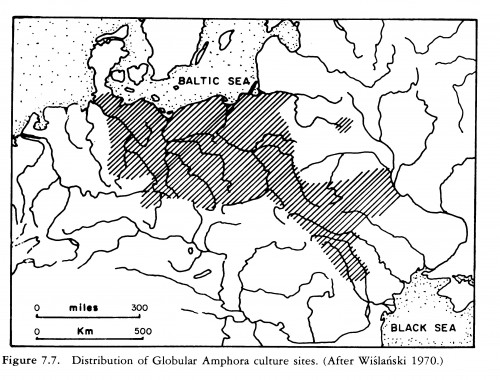

Появление носителей древнеевропейского диалекта на Северном Кавказе связано с распадом древнеевропейской общности, которая помещалась на севере праиндоевропейского ареала, на территории современной Польши, Германии, Южной Скандинавии. Из праиндоевропейской культуры воронковидных кубков выделилось 2 культуры – культура шаровидных амфор и культура шнуровой керамики (КША и КШК). О датировке культуры шаровидных амфор, о ее хозяйственной основе, происхождении и соотношении с другими культурами, не говоря уж об этносе, идут постоянные споры. Вначале ее датировали поздно и всего двумя веками 2300 – 2100 гг. (Г. Беренс), потом, после «радиоуглеродной революции» — первой половиной III — началом II тыс. до н. э., а ныне по калиброванной радиоуглеродной хронологии относят ко времени около 3400—2800 гг. до н. э. Но поздние ее проявления находят в степях Украины и России в 2950 – 2350 гг. до н. э. Например, Вислянский (1970) образование КША относил к 28 в. до н. э. , что согласуется с общей ситуацией распада в начале III тыс. до н. э. позднеиндоевропейской общности. Т.о., получается диапазон с середины IV по вторую половину III тыс. до н. э. Культура шаровидных амфор зародилась на периферии культуры воронковидных кубков Куявии [некоторыми считается - в позднем неолите]. Первые перемещения ее проходили в западном и южном направлениях; носители культуры шаровидных амфор вошли в миграционный поток с индоариями (археологический эквивалент - кубано-днепровская культура с повозками), возможно, с хеттами (культура новосвободненских дольменов) и дошли до Кавказа уже к 23 в. до н. э. [протоармяне, тохары?] Причины этих миграций, в основном, - это глобальные изменения климата, возрастание аридности, повышение роли скотоводства в хозяйстве индоевропейцев. [На самом деле, миграция "шаровиков" проходила в русле гораздо более поздней (4000 ле спустя) миграции готов из Ютландии в Причерноморье.] Вторая волна носителей КША, древнеевропейского диалекта, на Северный Кавказ была связана с давлением другой производной праиндоевропейской культуры КВК - культуры шнуровых керамик [сестринской]. Этот поток был более однороден, составлен культурами, происходящими из древнеевропейской общности - КША (как доминирующий компонент) без включения южных компонентов. Древнейшими памятниками, оставленными переселенцами, являются Дзуарикау 1/19 и Скачки к/и в Пятигорье с топорами пост-новосвободненского типа, по которым устанавливается дата памятников.

|

|

К эпохе энеолита на Северном Кавказе относится всего несколько достаточно ярких и исследованных памятников. Это, в первую очередь, Гинчинское поселение в Дагестане и Нальчикский могильник в Кабардино-Балкарии.

Но уже в эпоху ранней бронзы здесь, с участием значительной группы населения, которое происходит из Северной Месопотамии и Восточной Анатолии, формируется яркая майкопская культура середины IV – середины — третьей четверти III тыс. до н.э.

В конце IV – начале III тыс. на Западном Кавказе возникает дольменная культура, оставившая монументальные гробницы – дольмены. Аналоги дольменов можно встретить в различных регионах Средиземноморья.

На Северо-восточном Кавказе в III тыс. существует достаточно своеобразная гинчинская культура. Кроме дольменов, насыпаются многочисленные и нередко огромные курганы над гробницами (в том числе над гробницами знати). Строятся первые крепости, на скалы наносятся петроглифы с изображениями животных и людей.

Наконец, в позднюю бронзу, в XII-XI вв. до н.э., возникает кобанская культура Северного и Центрального Кавказа, составляющая единую огромную общность с синхронной колхидской культурой Западного Закавказья и, скорее всего, принадлежавшая предкам современных абхазо-адыгов.

Ранненеолитический период охватывает хронологический отрезок от 6500 до 5500 лет до н.э. Это время формирования и развития буго-днестровской, сурской, ракушечноярской, горнокрымской и других культур, а также древнейших могильников мариупольского типа.

Вторым, значительно более продолжительным этапом является нео-энеолитический период (обосновывается в периодизации Д.Я.Телегина для Украины), когда появление культур энеолита шло параллельно с дальнейшим развитием неолитических культур. Нео-энеолитический период разделен на три этапа:

В дальнейшем, в этой схеме были уточнены только абсолютные даты при сохранении основного принципа периодизации – ранненеолитический период и длительный период сосуществования неолитических и энеолитических культур, включающий три этапа.

Синхронность поздних неолитических памятников и, как минимум, трех культурных энеолитических групп

(воротничковая мариупольская, дронихинская, гребенчато-ямочная), наблюдается

на ряде памятников Прихоперья (бассейн Дона), а также и на остальной территории лесостепного Подонья.

(А.И.Юдин)

Исследуя неолитические технологии по энеолитическим памятникам на Северо-Причерноморской территории, можно прийти также к следующим выводам:

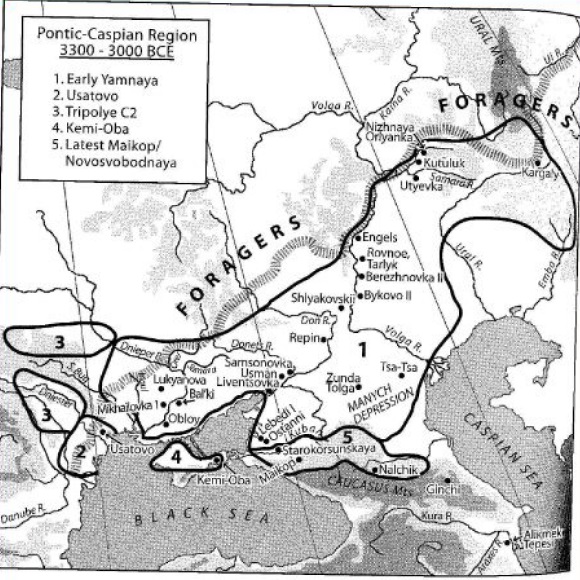

Часть исследователей вслед за Н.Я. Мерпертом (Мерперт 1974) считают, что прародиной ЯК был Волго-Уральский регион, откуда культура распространилась далеко на запад. Центр формирования ЯК некоторыми исследователями переносится в Попрутье: полагают, что она сложилась на основе культуры воронковидных кубков (КВК) в степных и лесостепных районах, близких к Прикарпатью; в ней же зародился древнейший курганный обряд и основные типы керамики, известные в ЯК (Сафронов 1989; Николаева 2011). Эта теория была поддержана рядом исследователей других специальностей (Шевченко, 1986; Трубачев 1989), но не стала доминирующей. С точки зрения генетики, ЯК не демонстрирует родства с КВК на уровне цельно-геномного анализа, хотя присутствие фермерских генетических детерминантов в ЯК Болгарии и юго-восточной Украины (Mathieson et al., 2017) не исключает такую возможность. Однако, связь ЯК Северо-Западного Причерноморья и КВК (Bernburg) была прослежена на уровне анализа частот мтДНК (Nikitin et al. 2017a). С другой стороны, существует предположение о том, что сложение ямной культуры происходило в Причерноморских степях на основе среднестоговской культуры (Лагодовська та ін. 1962; Телегін 1973; Рычков 1990) либо последняя рассматривалась как один из этапов ямной (Даниленко, 1974). Полагают, что ЯК могла быть результатом трансформации локальных культур энеолитического периода, на территории степной Украины в ней выделяется два основных субстрата – среднестоговский и репинский (Рассамакин, Евдокимов, 2001). Некоторые исследователи считают репинскую культуру начальным этапом ямной (Моргунова 2002; Николова 2002 и др.).

Предполагается сложение различных вариантов и культур, которые входят в состав ЯКИО, на широкой местной энеолитической основе (отличной в различных регионах), а не распространение её носителей из единого центра (Іванова 2013)[4]. В Северо-Западном Причерноморье «протоямный» энеолитический горизонт выступает как конгломерат различных культурных образований, имеющих корни как к востоку от него (в Днепро-Бугском ареале), так и к западу (в Балкано-Карпатском регионе). На стыке разнохарактерных традиций на рубеже IV-III тыс. до н.э. в Северо-Западном Причерноморье и формируется буджакская культура, связанная с ЯКИО (рис. 52; 53). Не подтверждают миграционную концепцию распространения ямного населения из единого (восточного) центра и данные естественных наук (радиоуглеродное датирование). Имеющиеся ранние даты позволили предполагать одновременность памятников восточной и западной окраины ямной КИО (Черных Е.Н., Орловская 2004, с. 93).

Важно отметить, что самые ранние колесницы использовались Ямной культурой (IV тыс. до.э.) [но запрягали волов?], культурой Воронковидных кубков (V тыс. лет назад), Синташта в III тыс. до н.э., не считая шумеров (у них в запряжке использовались ослы).

В 1960-х археологи открыли в Румынии, Молдавии и на Украине огромные поселения, построенные представителями трипольской культуры 6 тысяч лет назад. Территория — сотни гектаров, десятки тысяч домов. Возможно, это были прямые предшественники городов Междуречья.

На рубеже каменного и бронзового веков плодородные земли между Днепром и Южным Бугом более 3000 лет занимали земледельцы и скотоводы, оставившие после себя множество артефактов — жилища, курганы, утварь, орудия труда. Археологи объединяют их в культуру Триполье-Кукутень. Крупнейший объект — Небелёвка, три тысячи деревянных домов на площади в 320 гектаров. Того же порядка Майданецкое и Тальянки. В терминологии специалистов это мегасайты. На территории Румынии, Молдавии и Украины их два десятка. Мегасайты спроектированы по круговому принципу: в центре — большое пустое пространство, окруженное двумя линиями построек с буферной зоной между ними. Дома располагались и по окраинам.

В ходе раскопок 2012 года — двухэтажный дом 20 на 40 м с большим открытым двором. Шпиль над входом венчал полумесяц рогами вверх (в латышском орнаменте полумесяц, наоборот, перевёрнут рожками вниз) — символ, постоянно встречающийся среди артефактов трипольской культуры. Во всей Европе в ту эпоху не было более грандиозной постройки, чем эта. Ориентация по сторонам света, размеры, большие алтари на первом этаже и др. указывали, что это, скорее всего, храм.

Небелёвка — самое крупное поселение медного века в Европе, а возможно, и в мире — существовало всего семьсот лет. Удивляет то, что, с одной стороны, масштаб, множество построек, явные следы планирования свидетельствуют о фундаментальном, постоянном характере поселения (неслучайно такие комплексы считают протогородами). С другой стороны, там нет признаков управленческой бюрократии и социального неравенства, характерных именно для городов. Дома все одинаковые, ничто не говорит о делении на бедных и богатых. И, главное, вокруг мегасайта не нарушена природная среда, чего следовало бы ожидать при строительстве большого, постоянно действующего города. Возможно, Небелёвка функционировала летом как место ритуальных собраний. По существующим представлениям, первые города появились в Месопотамии — примерно в то же время, что и мегасайты в лесостепи Восточной Европы. Однако такие поселения требуют жесткого управления, поскольку служат интересам небольших правящих групп.

Джон Чапман и его коллеги пришли к выводу, что мегасайты объединяли разрозненные равноправные сообщества, обитающие на определенном пространстве, позволяя им чувствовать себя частью единой культуры. В этом смысле такие огромные деревни с низкой плотностью населения можно рассматривать как альтернативу городам. Не исключено, что их откроют и в других частях света.

Большинство построек, включая описанный дом-храм, находят сгоревшими. Это одна из загадок трипольской культуры. Украинские и британские ученые доказали: дома сжигали намеренно. [Боролись с эпидемиями? Аркаим, вроде, тоже покинули без войны.]

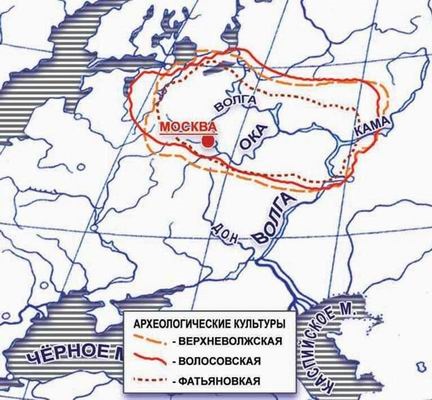

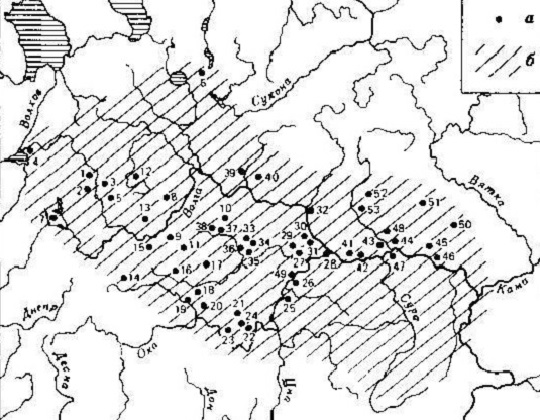

Археологи выделяют на Оке культуры, называемые условно клязьминской, белёвской, рязанской, волосовской, балахнинской. Каждая из этих культур имеет свои отличительные особенности, главным образом в мелких, но специфических для каждой племенной группы или для каждого племени деталях орнаментики глиняных сосудов. Каждая из культур проходила свой определённый путь развития. Но у них было и много общего в хозяйстве и образе жизни, в материальной культуре, обычаях и верованиях, а также, должно быть, и в языке. Археологические культуры верхневолжская, волосовская и фатьяновская (пришлая) занимают практически одинаковую территорию, примерно схожую со средневековым древнерусским Владимирским княжеством, в которой сформировался великорусский этнос. |

Время существования — 2200—1500 года до нашей эры, хотя есть и версии углубления ранней даты на несколько веков (-3500 г.). В. В. Ставицкий считает, что сложение волосовских древностей было связано с трансформацией керамических традиций населения льяловской культуры (локальный вариант культуры ямочно-гребенчатой керамики, IV тыс. до н.э. - сменила верхневолжскую культуру (а она - на основе бутовской), а пришла, по одной версии, с Карелии и Русского Севера). Была распространена в бассейне реки Ока, ниже нынешнего г. Рязань и в низовьях реки Клязьма. В 2000—1500 годах до нашей эры волосовская культура распространилась далеко на северо-запад (стоянка Николо-Перевоз на Дубне и другие). Прекращение существования белёвской культуры (4 - 2 тыс. до н.э. была распространена по верхнему течению р. Оки - район Белев - Серпухов) связано с расселением в её ареале племён волосовской культуры, пришедших из Прикамья. В конце своей истории подверглась нападению племён фатьяновской культуры, а также абашевских племён. Основное занятие - охота и рыбалка. Орудия - из кремня и кости. Известна керамика. [Неолитчики, но жили в эпоху поздней бронзы.] Предполагается, что волосовцы говорили на прафинно-угорском или некоем палеоевропейском языке, но антропологически и этногенетически в полиэтносе волосовцев просматриваются элементы позднейшего населения этих территорий — славян и балтов [субстрат балтославян]. Резюме по генетике: рессетинская и/или свидерская (с влиянием кундской) -> бутовская -> верхневолжская -> льяловская (ямочно-гребенчатая) -> волосовская. При этом свидерцы (мезолит Польши, Литвы и Беларуси, IX—VIII тыс. до н.э. - возможно, носители праевразийского языка) имели Y-хромосомную гаплогруппу I и были, наверное, догерманским [добалтогерманским, северным палеоевропейским] субстратом. Представляет начальный этап обширного верхнепалеолитического мазовшанского цикла, включающего выгляндовскую, плудскую, гулинскую, осницкую культуры. На западе была связана с культурой Лингби. Синхронна культурам федермессер и аренсбургской. |

Для энеолита Нижнего Поволжья первоначально была определена следующая последовательность культур:

Однако в процессе дальнейших исследований памятников позднего неолита и энеолита появились новые данные, которые показали, что процессы культурной эволюции не носили строго линейный характер и, начиная с позднего неолита параллельно развивалось население нескольких культурных направлений. Ранее подобное считалось возможным только для населения лесостепи.

Постепенно трехступенчатая схема последовательной смены культур перестала отражать всё многообразие культурных процессов в Нижнем Поволжье на рубеже каменного и бронзового веков. На основании новых материалов и калиброванных дат, И.Б.Васильев уточнил свою периодизацию и выделил 2 крупных этапа развития энеолита на всей территории степи и лесостепи Восточной Европы:

В данном случае из схемы исключен развитой энеолит как самостоятельный этап,

а сама она отразила синхронность поздних неолитических и энеолитических памятников

и подтвердила необходимость пересмотра схем развития культур.

(А.И.Юдин)

Древнейшие достоверно установленные случаи возведения энеолитических курганов зафиксированы на Нижней Волге. В Оренбургской области в Красногвардейском р-не близ с. Ивановка в устье р. Турганик на дюне находился большой энеолитический могильник, разрушенный ветровой эрозией. Обряд погребений не установлен, но многочисленный инвентарь, собранный местными жителями в выдувах и обнаруженный археологами (каменные топоры, булава (атрибут Бога Вишну), кольца и браслеты, украшения из раковин), позволяет сопоставить эти материалы с инвентарем древнейших подкурганных захоронений Нижней Волги "бережновского" типа. Датируется концом V - первой половиной IV тыс. до н. э.

Нижнее Поволжье в физико-географическом отношении четко локализованно бассейном нижнего течения Волги. Именно Волга, с ее многочисленными левобережными притоками, являлась основой вмещающего ландшафта для культурогенеза оседлого неолитического населения. Возможность перемещения населения вдоль Волги при усилении неблагоприятных воздействий природно-климатических факторов обусловила культурные контакты внутри нижневолжского региона уже в неолитическое время и определила автохтонность большей части населения на протяжении двух эпох.

Неолит региона представлен нижневолжской культурной общностью (северокаспийский культурный ареал или североприкаспийская культурно-историческая общность), которая включает 3 культуры: сероглазовскую в Северном Прикапии (левобережье Волги), джангарскую в Северо-Западном Прикаспии (правобережные районы Волги) и орловскую в степной зоне Поволжья и части Донского левобережья.

Сероглазовская культура — археологическая культура эпохи мезолита 11—9 тысячелетий до н. э. Была распространена в Прикаспийской низменности на северном побережье Каспийского моря), от реки Урал до Кумо-Манычской впадины. Название дано в честь станции Сероглазово, неподалёку от которой в ходе археологических раскопок были обнаружены следы этой культуры.

Культуры энеолита Зауралья, Южной Сибири, Северного Казахстана . Их можно назвать культурами афанасьевского круга (хотя афанасьевская - самая молодая из них) - и население этих культур было родственным (генетически и лингвистически?).

По-видимому, в III-II тысячелетия до нашей эры в восточном направлении происходило движение ариев и других индоевропейцев, достигших позже долины Ганга и Маньчжурии [возможно, также - Кореи и Японии]. Одновременно народы банту заселяют субэкваториальную Африку, а монголоидные племена, родичи китайцев [бирманцы?] - Юго-Восточную Азию.

В III-II тысячелетии до н.э. в условиях влажного и холодного климата население Казахстана начинает переходить к производящим формам хозяйства, в частности, к скотоводству. В Северном Казахстане в этот период появляются памятники ботайской культуры - Ботай, Красный Яр, Бестамак, Соленое Озеро и др. В отличие от предыдущей эпохи, население живет в больших поселениях. Так, на поселении Ботай отмечено до 158 жилищ, расположенных кварталами линейно-сотовой планировки. Ботайцы занимались оседлым коневодством и охотой, распространено было рыболовство. [вероятно, именно в Северном Казахстане в этот период была одомашнена лошадь и возникло коневодство.]

Близки к ботайской культуре Казахстана и памятники суртандинской культуры Южного Урала, хвалынской [протокурганной] культуры Поволжья, афанасьевской культуры Алтая и усть-нарымской - Восточного Казахстана. Очевидно, эта близость была обусловлена культурной и этнической общностью племен степной части Евразии.

Агидельская культура - поздний неолит и энеолит Ю. Предуралья, Волго-Уральского междуречья. Конец V-III тыс. до н.э. Памятники раннего этапа: Муллино III, Давлеканово III, Бельская I; поздний этап - Муллино IV, Сауз III, Гумерово и др.

Керамика на раннем этапе кругло-донная с наплывом у венчиков (воротничковая); на позднем этапе - прямые стенки [баночная] с орнаментом в виде крупной, гребенки. Преобладают орудия из кремня, шлифованные топоры и тесла, ножи и наконечники суртандинского типа, зернотерки, кремневые серпы.

Кости домашних животных: лошади, крупного и мелкого рогатого скота (до 35%).

Суртандинская культура – ранний энеолит Южного Зауралья и степного Казахстана. IV-III тыс. до н.э. Поселение Суртанды 8 расположено в 40 км от Магнитогорска. Суртандинская культура характерна обилием каменных орудий из яшмы м единичными изделиями из уральской самородной меди. Керамика круглодонная со слегка отогнутым венчиком, редко воротничком под ним. Орнамент, сплошь покрывающий сосуды, сделан гребенчатым штампом и состоит из геометризированных узоров. Иногда они составляют сложные композиции в виде чумов, костров, водной глади с плывущими по ней птицами и т.д. В конце Суртандинской культуры на дне сосудов появляются зачатки свастики, которые приобретают четкую форму в эпоху бронзы.

Найдены кости домашних животных – овца, крупный рогатый скот, преобладают лошади.

Ботай - поселение энеолита в Северо-Западном Казахстане (Акмолинская область) III тыс. до н.э. Одно из древнейших коневодческих поселений степной полосы Евразии. От этого поселения происъодит название энеолитической ботайской культуры, которая существовала в 3700—3100 годах до н.э. Всего открыто около 20 поселений вдоль степных рек Иманбулак, Терсаккан, Тобол, Тургай, Убаган, Чаглинка.

Происходит от суртандинской культуры Южного Зауралья. Есть версия, что этнически ботайцы принадлежали к праенисейцам [пракетам]. [Как-то далековато они жили от Енисея.]Площадь до 15 га. Состояло из одинаковых глинобитных домов. Орудия из камня и керамика большей частью суртандинская (южноуральская). Имеются предметы средне-восточного типа. Основными материалами были камень, кость и глина. Основное занятие коневодство, охота и рыболовство.

Найдены тонны костей лошади, единично кости быка (бизона?). Ботайцы умели делать кумыс и были пионерами в применении сбруи.

Афанасьевская культура - культура Ю. Сибири (Алтай, Минусинская котловина) - энеолит и бронзовый век. От середины III тыс. до начала II тыс. до н.э. [2500-2000]. Мезолит и неолит здесь изучен еще недостаточно, и хорошо известно лишь население эпохи энеолита, относимое археологами к А.К. (по имени могильника у Афанасьевой горы, близ с. Батени, раскопанного в 1920-1923 г. С.А.Теплоуховым). Курганы культуры были раскопаны в 1925-1932 г. С.В.Киселевым у с. Кси в Минусинской степи Красноярского края и в 1937 г. у с. Куроты на Алтае. Позднее было раскопано ок. 200 курганов в Минусинской степи и несколько больше на Алтае. Вначале афанасьевцы хоронили своих покойников в простых могилах, сверху обложенных камнями [будущие дольмены?]. Курганы, появившись позднее, по-прежнему обкладывались кольцами из камней [будущие менгиры]. Хоронили в скорченном положении. Вместе с сосудами и каменными орудиями в могилах найдены предметы из меди, золота, серебра и даже украшения из металла. Металлических орудий еще не делали, все орудия из камня. Найдены кости домашних животных (овцы, коровы и лошади). Состав животных очень близок к южноуральским (суртандинская культура). Не исключено, что домашнее животноводство пришло сюда с Ю. Урала.

Население европеоидное, в отличие от лесных регионов Сибири, где преобладало монголоидное население в то же время. Подобные черепа и скелеты хорошо изучены по материалам памятников суртандинско-ботайской культуры Ю. Урала и С. Казахстана. Население, оставившее афанасьевские памятники, родственно с населением, заселявшим южнорусские и приуральские степи в неолите и энеолите (ташбулатовская, прибельская, суртандинская, агидельская культуры).

С афанасьевской культурой связано начало бронзового века в Сибири, который начинается в III тыс до н.э. Афанасьевцы овладели навыками скотоводства, земледелия и металлургии. Следы их деятельности обнаружены в горах Алтая и Саян. Вместе с их миграциями распространяются курганные захоронения. Под влиянием этих племён развиваются черкаскульская и каракольская культура. В Прибайкалье появляется глазковская культура. В Хакасии и на юге Красноярского края расцветает окуневская культура.

Энеолитические культуры Дальнего Востока, Индостана, Индокитая и Индонезии, не смотря на отдаленность, имели генетические, торговые и культурные связи с Западной и Центральной Евразией, а некоторые достигли уровня цивилизации (Индия и Китай).

Следует также заметить, что керамическое производство впервые появилось именно на Дальнем Востоке.

Ключевые слова для поиска сведений об археологических культурах энеолита Евразии:

На русском языке: археология энеолита Евразии, энеолитические культуры Европы и Азии,

медно-каменный век Старого Света, евразийский халколит;

На английском языке: Eurasian eneolith.

|

|

|