|

|

Garshin.Ru |

|

|

Пишите |

|

|

Лексиконы |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

Tad dvaram apavargasya vanmalanam cikitsitam Pavitram sarvavidyanam adhividyam prakasate ‘Она (грамматика) есть врата к бессмертию, целебное средство от загрязнений речи, освятительница всех знаний. Она светится в каждом знании’. (Бхартрихари, крупнейший лингвофилософ Индии, 4-й век н.э.) |

Синтаксическая наука изучает виды предложений и правила их построения. Последнее невозможно без знания морфологии, если язык не изолирующий.

Синтаксис (от греч. σύνταξις — построение, порядок) — 1) характерные для конкретных языков средства и правила создания речевых единиц; 2) раздел грамматики, изучающий процессы порождения речи: сочетаемость и порядок следования слов внутри предложения, а также общие свойства предложения как автономной единицы языка и высказывания как части текста.

|

Разделы страницы о структуре и типах предложений и словосочетаний:

|

Речевой акт распадается на 4 составляющие:

По своей иллокутивной силе выделяются пять категорий иллокутивных актов:

В традиционной грамматике предложения подразделяются на различные типы двояким образом:

Члены предложения - слова или словосочетания, выполняющие в предложении определённую семантико-синтаксическую функцию.

Вкратце, простое предложение можно разбить на следующие функциональные части:

Подлежащее – это главный член двусоставного предложения, обозначающий носителя признака (действия, состояния, свойства), названного сказуемым. Подлежащее может быть выражено именительным падежом имени, местоимением, числительным и даже инфинитивом. Отвечает на вопрос кто? что?: Завод работает. Я занимаюсь. Кто-то поёт. Семеро одного не ждут. Курить вредно.

Сказуемое – это главный член двусоставного предложения, обозначающий признак (действие, состояние, свойство), отнесенный к носителю, который выражен подлежащим. Сказуемое выражается спрягаемой формой глагола, инфинитивом, существительным, прилагательным, числительным, местоимением, наречием, словосочетанием. Отвечает на вопросы что делает (делал, будет делать)? какой?: Он читает. Жить – значит бороться. Сестра врач. Сын высокого роста. Погода тёплая. Она теплее, чем вчера. Эта книга твоя. Этот урок третий. Учиться интересно. Учёба играет большую роль. Дочь становится взрослой и хочет быть врачом.

Дополнение – это второстепенный член предложения, отвечающий на вопросы косвенных падежей (кого? чего? кому? чему? что? кем? чем? о ком? о чём?). Выражается существительными, местоимениями в косвенных падежах или именными словосочетаниями: Отец развивал в нём интерес к спорту. Мать послала брата с сестрой за хлебом.

Определение – это второстепенный член предложения, отвечающий на вопросы какой? чей? который? Определения делятся на:

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, выражающий характеристику действия, состояния, свойства и отвечающий на вопросы как? каким образом? где? куда? откуда? почему? зачем? и т. п. Выражается наречиями, существительными в косвенных падежах, деепричастиями, инфинитивом, фразеологизмами: Вдали громко стучал дятел. Песня звучит всё тише. Она говорила улыбаясь. Он выехал из Москвы в Киев. Нельзя работать спустя рукава.

Однородные члены предложения – это главные или второстепенные члены предложения, выполняющие одинаковую синтаксическую функцию (т.е. являющиеся одними и теми же членами предложения: подлежащими, сказуемыми, определениями, дополнениями, обстоятельствами), отвечающие на один и тот же вопрос и произносящиеся с интонацией перечисления: Всю дорогу ни он, ни я не разговаривали. Мы пели и плясали. Весёлый, радостный, счастливый смех огласил комнату. Расскажи про засады, про битвы, про походы. Она долго, растерянно, но радостно жала ему руку. Однородные определения надо отличать от неоднородных, характеризующих предмет с различных сторон: в этом случае отсутствует интонация перечисления и нельзя вставить сочинительные союзы: В землю врыт круглый тёсаный дубовый столбище.

Вводные слова и предложения – слова и предложения, равнозначные слову, занимающие в предложении независимую позицию, выражающие разные аспекты отношения говорящего к предмету речи: безусловно, вероятно, по-видимому, разумеется, вернее, точнее сказать, грубо говоря, одним словом, к примеру, между прочим, представьте, я думаю, как говорится, казалось бы, если не ошибаюсь, можете себе представить и т. п.

Вставные конструкции – слова, словосочетания и предложения, содержащие добавочные замечания, уточнения, поправки и разъяснения; в отличие от вводных слов и предложений, не содержат указания на источник сообщения и на отношение к нему говорящего. В предложении выделяются обычно скобками или тире: В жаркое летнее утро (это было в начале июля) мы отправились за ягодами. Солдаты – их было трое – ели, не обращая на меня внимания. Я не понимал (теперь я понял), как жесток я был с нею.

|

|

|

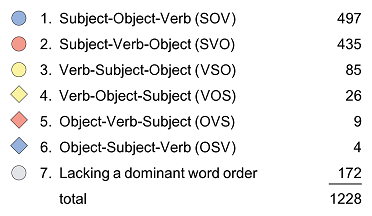

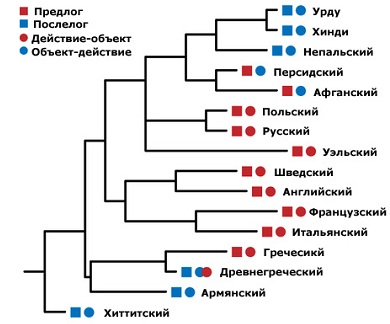

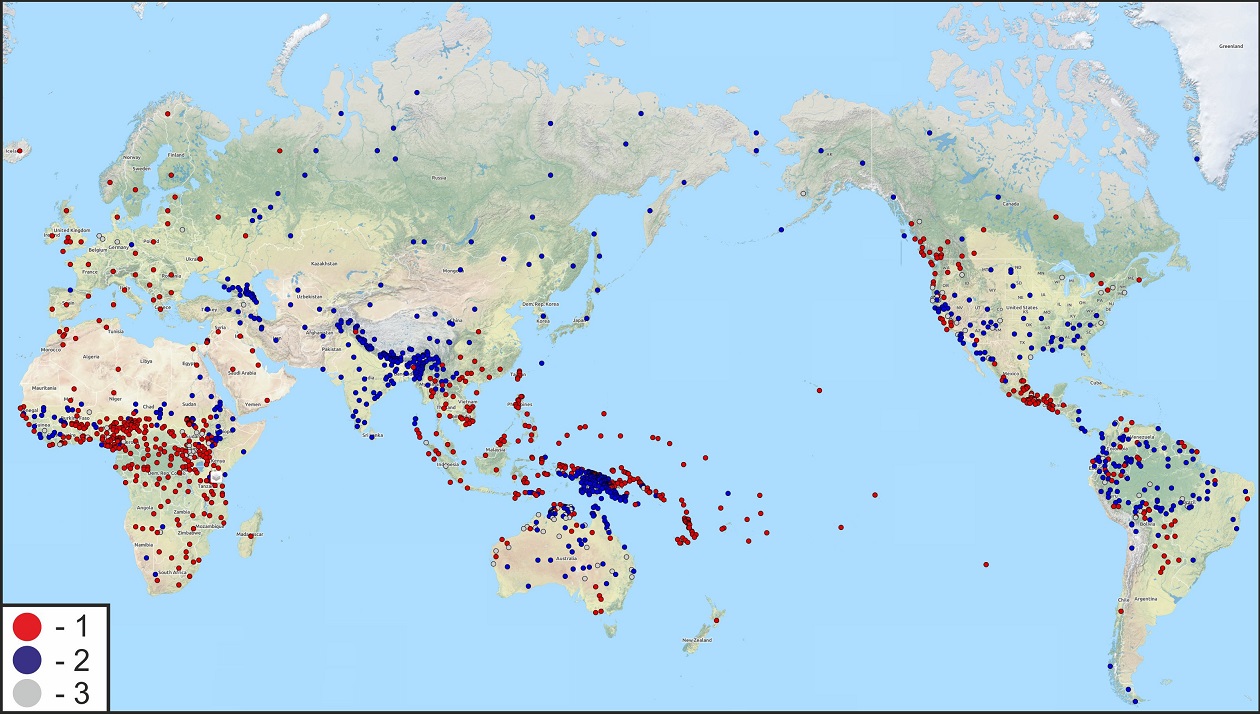

Предложение может иметь следующий порядок слов (V - глагол, S - субъект, O - объект, L - локатив или обстоятельственная группа):

В морфологическом плане аналитическое строение предложения присуще всем изолирующим языкам, а также многим флективным [теоретически может быть и у агглютинативных].

В морфологическом плане синтетическое строение предложения присуще всем агглютинативным и флективным языкам.

В морфологическом плане полисинтетическое строение предложения присуще всем инкорпорирующим языкам.

Основными видами синтаксических связей подчинительного типа являются согласование, управление, примыкание, изафет, инкорпорация. Первые три вида связей свойственны русскому языку (как и другим индоевропейским языкам), последние два вида связей нехарактерны для индоевропейских языков.

Изафет — особая конструкция тюркских языков; встречается он также в персидском и арабском языках. Изафетом называется конструкция из двух существительных, из которых одно определяет другое, причем изафетная связь напоминает то управление, то синтетическое согласование. Так, татарское словосочетание Казан институты (Казанский институт) буквально означает: Казань — институт — ее, где суффикс -ы, выражая принадлежность третьему лицу, находится при определяемом существительном. В обычных субстантивных словосочетаниях флективных языков показатель зависимости находится при определяющем существительном, например: книга брата, студент из Казани.

Замыкание как вид подчинительной связи состоит в том, что аффикс или служебное слово, семантически относясь к стержневому слову, ставится при первом слове словосочетания, объединяя тем самым в единое целое как простые, так и сложные словосочетания. Средствами замыкания выступают предлоги, артикли (и местоимения вообще), вспомогательные глаголы, показатели согласования, управления и изафетные показатели.

Так, в словосочетании на больших скоростях предлог на, относясь к существительному, замыкает прилагательное в пределах данного словосочетания. В словосочетаниях немецкого языка ein guter schwarzer Mantel (хорошее черное пальто) и hat einen guten Brief geschrieben (написал хорошее письмо) артикль и вспомогательный глагол замыкают соответственно субстантивное и глагольное словосочетания. В болгарском словосочетании скъпата хубава стока (дорогой красивый товар) постпозитивный член -та замыкает субстантивное словосочетание: относясь семантически к существительному, он стоит при первом слове словосочетания (при прилагательном скъпа). В словосочетании прочитанная мною в детстве книга показатель согласования (флексия -ая), находясь при первом слове словосочетания, но относясь семантически к последнему слову — существительному книга, замыкает субстантивное словосочетание.

Инкорпорирование (или инкорпорация, включение) встречается в палеоазиатских языках и языках североамериканских индейцев. Инкорпорирование — такой вид подчинительной связи, при котором основы, снабженные аффиксами, оформляют как словосочетания и предложения, так и слова. При инкорпорировании основы слов объединяются в единое морфологическое целое, которое называется инкорпоративным комплексом. Будучи лексико-семантически расчлененным, он не равен слову; не равен он и обычному словосочетанию, поскольку оформлен как морфологическое целое.

Примыкание широко распространено по языкам мира; оно — основной вид подчинительной связи в тех языках, где нет аффиксов (например, во вьетнамском).

Оно встречается также в тех языках, где имеются аффиксы и формы словоизменения. В этих случаях выделяются два основных вида примыкания — примыкание неизменяемых слов и примыкание словоформ изменяемых слов. Так, в английском языке прилагательные, не изменяясь по родам, числам и падежам, в составе субстантивного словосочетания примыкают к существительному: the green tree — зеленое дерево, the large room — большая комната.

Примыкают прилагательные в тюркских языках (ср., например, татарские словосочетания кызыл алма — красное яблоко, кызыл йорт — красный дом, кызыл кулмэк — красная рубаха, платье, кызыл йвз — румяное лицо, кызыл итеклэр — красные сапожки); таш мэктэп (каменная школа), алтын квз (золотая осень) по синтаксической связи есть примыкание двух существительных, т. е. камень — школа, золото — осень.

Знаки препинания не могут быть отнесены ни к логографическим, ни к слоговым, ни к буквенно-звуковым знакам и образуют особую группу письменных знаков. Они служат: для синтаксического членения речи - для обозначения границ между предложениями, простыми и сложными, для выделения отдельных членов и элементов предложения (например, точка, запятая) и для обозначения интонации и смысловых оттенков (например, вопросительный, восклицательный знаки или кавычки как знак иронии).

Функцию знаков препинания выполняют в современном письме также пробелы, обозначающие границы между словами, и абзацы, обозначающие границы между крупными, относительно самостоятельными кусками текста. Близкую к знакам препинания функцию выполняют прописные буквы (в случаях, когда они применяются для выделения начала новых предложений). (Истрин)

Основное: Дисциплины | Сигнальные системы | Языки | Графика | Интерлингвистика | Фонетика | Лексикология | Грамматика | Типология | Компаративистика | Компьютерная лингвистика | Экстралингвистика | Семиотика | Зоосемиотика |

Дополнительное: Исследования автора | Лингвисты | Лингво-порталы | Лингво-центры | Лингво-архивы | Лингво-оборудование | Лингво-термины | --> Словари | Лингво-книга

Родственные ссылки: Общественные науки | Происхождение человека | Страны | Карты

Ключевые слова для поиска сведений по синтаксису:

На русском языке: синтаксис, синтаксическая типология, структура предложения, порядок слов, строение словосочетания,

аналитический строй, синтетический тип, полисинтетическая связь;

На английском языке: syntax, parts of sentences.

|

|

|