|

|

Главная |

|

|

Пишите |

|

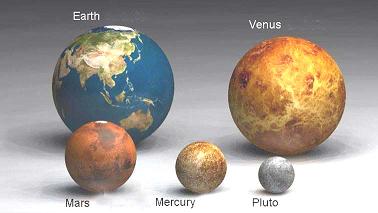

В Солнечную систему входит Солнце и 9 больших планет вместе с их 34 спутниками, более 100 тысяч малых планет (астероидов). Солнечную систему разделяют на регионы: внутренняя часть включает 4 планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс) и пояс астероидов, а внешняя часть начинается за пределами пояса астероидов и включает 4 газовых гиганта (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Дальше следуют карликовые планеты Плутон, Хаумеа, Макемаке, Эрида и другие объекты пояса Койпера.

Газовый гигант Юпитер - планета, которая пока остается рекордсменом по числу лун в Солнечной системе, - на сегодняшний момент насчитывает 63 известных спутника, Сатурн обладает 46, Уран - 27 и Нептун - 13.

Американские астрономы Роулнс и Хаммертон получили возможные границы существования планет Солнечной системы - это окружность с радиусом в 600 а.е. [конец Пояса Койпера]. Ученые установили, что любая планета, расположенная далее 600 а.е., должна сойти со своей орбиты под влиянием проходящих звезд [до Седны 500 астрономических единиц, но считается, что она между поясом Койпера и облаком Оорта].

Справка по Солнечной системе:

|

|

Разделы страницы о планетной системе Солнца:

Познакомиться с гипотезой о закономерностях орбит и новых планетах Солнечной системы можно на странице авторских статей о космосе.

Также вам будет интересна страница о Млечном Пути - его структуре и Местной группе звёзд, в состав которой входит наша звезда Солце.

Газовое облако, из которого должно было возникнуть Солнце с планетами, находилось около 5 млрд. лет тому назад у внутреннего края спиральной ветви. Облако догоняло эту ветвь с небольшой скоростью — порядка 1 км/сек. Это облако, вторгнувшееся вглубь волны сгущения, испытало «заражение» продуктами Сверхновой звезды, которая вспыхнула вблизи него. Это были изотопы йода и плутония. Данные изотопы распадались, пока из них не возник другой элемент — ксенон. В это время облако подверглось сжатию со стороны волны сгущения, в которой оно плыло, что способствовало его конденсации, пока из него не возникла молодая звезда Солнце. Под конец этого периода, около 4,5 млрд лет тому назад, вспыхнула поблизости другая Сверхновая звезда, которая вызвала заражение околосолнечной туманности (т.к. не весь протосолнечный газ сосредоточился к тому времени в Солнце) радиоактивным алюминием. Это ускорило, а возможно, и вызвало возникновение планет. О таком сценарии говорит состав изотопов, содержащихся в метеоритах Солнечной системы. |

Хронология формирования Солнечной системы как часть эволюции Вселенной по данным современной науки (В.В.Булат. Хронология Земли.):

Кстати, после образования планетной системы, включающей планеты-гиганты, во внешней области Солнечной системы могла существовать гипотетическая Девятая планета, которая была вытеснена со своей орбиты газовыми гигантами и «затерялась» в космосе. Предположение о ней возникло из-за наблюдаемой аномалии в распределении орбит обособленных транснептуновых объектов, обнаруженных в основном за пределами пояса Койпера в рассеянном диске. За четырьмя газовыми гигантами сразу следуют малые тела, и логика подсказывает, что между ними должны быть планеты других размеров, что подтвердило математическое моделирование. Предполагаемая 9-я планета могла быть похожа на небольшой Нептун, имея диаметр в 2-3 раза больше земного.

Через несколько [7] миллиардов лет наше Солнце очень сильно «скукожится» — такова судьба всех звезд подобного типа. Если представить нынешнее Солнце размером с футбольный мяч, то, когда оно превратится в белого карлика, его можно будет сравнить с горошинкой черного перца. Диаметр нашей звезды уменьшится в 100 раз. И тепла от нее будет исходить гораздо меньше. Но страшнее другое. Прежде чем светило сожмется, оно будет сильно расширяться. Сначала «проглотит» Меркурий, потом Венеру… Сгорит и наша планета. И случится это через 6 миллиардов лет. Катастрофа затронет даже Марс, и людям некуда будет эвакуироваться.

Одна надежда на Европу — спутник Юпитера,

где есть океаны замерзшей воды.

Растущее Солнце ее растопит и, возможно, создаст условия для жизни.

Не худо бы уже сейчас ближе знакомиться с нашим будущим домом...

(Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики РАН кандидат физико-математических наук Сергей Язев)

Планеты Солнечной системы делятся на планеты земной группы (ближние к Солнцу) и планеты-гиганты (по-существу, не родившиеся звезды, хотя в недрах Юпитера и имеется источник тепла).

Планеты земной группы можно разделить на 2 подгруппы по плотности: 1) Меркурий, Венера, Земля (ближе к Солнцу - легкие элементы "выпарились" [средняя плотность около 5-5,5 г/см3]; 2) Марс, Луна, астероиды [средняя плотность около 3,5-4 г/см3]. Возможно, они когда-то формировались по три на двух орбитах?

Есть еще одна группа объектов СС - кометы (хотя, большинство их могут быть пришельцами из межзвёздных глубин, а не из гипотетического Облака Оорта). Они имеют самую низкую плоьность - около 2 г/см3.

По гипотезе, при рождении Солнечной системы планет-гигантов в ней было не 4, а 5. Этот-то пятый газовый гигант, с массой примерно как у Урана или Нептуна, был выброшен Юпитером в межзвёздное пространство [и стал Немезидой, влияющей на траекторию Седны?], при перемещении Юпитера ближе к Солнцу 600 млн лет назад.

В Галактике у большинства звезд с экзопланетами самые массивные из них расположены не на наибольшем удалении от светил, а рядом с ними (ближе, чем Меркурий к Солнцу) находятся горячие экзопланеты с небольшими периодами вращений. В Солнечной системе все иначе. На основе компьютерного моделирования ученые пришли к выводу, что на ранних этапах развития Солнечной системы Юпитер мог мигрировать в направлении Солнца с расстояния в 5 астрономических единиц (где примерно он сейчас находится) до 1,5 астрономических единицы (где примерно сейчас находится Марс). Это привело к возмущению орбит находившихся там в далеком прошлом суперземель и столкновениям этих молодых планет друг с другом, а также с астероидами и небесными телами. Данные процессы привели к уничтожению молодых суперземель, из материи которых впоследствии сформировались каменистые планеты земной группы (Меркурий, Венера, Земля и Марс).

Планеты Солнечной системы взаимодействуют между собой, чем тоже определяют её эволюцию. Например, за последние 50 млн лет орбита Земли каждые 2,4 млн лет [20 раз] циклически меняла форму с круговой до эллиптической. Это создавало климатические изменения. Но 85 млн лет [назад?] эта периодичность составляла 1,2 млн лет, поскольку Земля и Марс слегка взаимодействовали, как бы «перетягивая» друг друга. В будущем это может привести к столкновению этих планет.

Уже давно исследователями отмечались рентгеновские излучения вокруг множества объектов Солнечной системы. Причиной этого явления, как правило, является результат взаимодействия солнечного ветра и нейтральных газов, таких как аргон и азот. Например, такое излучение было обнаружено у Венеры и Марса, так как в их атмосфере присутствуют эти элементы. Аналогичное явление можно наблюдать и у более компактных космических объектов, таких как кометы, которые нередко обладают сиянием (так называемым гало), вызываемым дегазацией. Недавно было обнаружено рентгеновское излучение от Плутона, но причина здесь может быть другой.

|

|

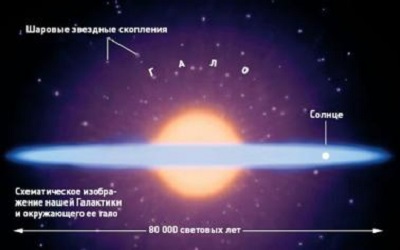

Диаметр нашей галактики "Млечный путь" около 100 000 световых лет, а Солнце располагается на удалении 26 000 световых лет (8,5 тысяч парсеков) от ее центра. Структура Млечного Пути позволяет предположить, что у него есть спиральные рукава (как и у Туманности Андромеды), расположенные в плоскости диска, окруженного гало сферической формы. По расчетам астрофизиков, Солнечная система находится на внутреннем краю так называемого рукава Ориона. Правда, эта информация пока остается не вполне подтвержденной. Скорость движения Солнца составляет 253,5 км/с, при этом за миллион лет оно немного ускоряется – на 3,2 км/с к перигалактической точке орбиты. Но, в общем, средняя орбитальная скорость нашего светила падает, потому что Галактика расширяется и орбита становится больше. Солнечная система обращается вокруг центра Галактики по эллиптической орбите. В перигалактии (точке орбиты, наиболее близкой к центру Галактики) радиус-вектор орбиты равен 6,6 килопарсекам (кПс), а в апогалактии (точке орбиты, наиболее удаленной от центра Галактики) - вдвое больше и равен 13,9 кПс. Российский астроном, чл.-корр. АН СССР Павел Петрович Паренаго (1906-1960) определил, что Солнце движется вокруг центральных масс Галактики по закону, очень близкому к закону относительного движения планет вокруг Солнца, выявленному Иоганом Кеплером, т. е. приблизительно по эллиптическим орбитам. Применив выведенное им уравнение для потенциала Галактики, он вычислил приблизительно элементы орбит некоторых звезд, а также вычислил и построил приближенную орбиту Солнца. При этом он получил следующие величины для элементов галактической орбиты Солнца: период обращения 212 млн. лет и время между двумя последовательными прохождениями через перигалактий или апогалактий (кратчайшее или наибольшее расстояния от центра Галактики до Солнца), так называемый аномалистический период галактического движения Солнца - 176 млн. лет. Именно его Борис Леонидович Личков назвал галактическим годом (см. статью об отражении ГГ в истории Земли). Ю.А.Заколдаев оценивал галактический год в 217 млн. лет, Н.А.Ясаманов - в 215 млн. лет [С.Г.Неручев, кажется, в 216]. Новый год в Солнечной системе начинается с перигалактия, которого она должна достигнуть, по расчетам П.П. Паренаго, через 12 млн. лет. |

Обобщенно говоря, Галактический год – это период обращения Солнца и Солнечной системы вокруг центра нашей Галактики, который принимался равным, по разным оценкам, 180-250 млн. земных лет.

Хронометрические шкалы для геологии и палеонтологии на основе Галактического года разрабатывались как зарубежными (K.Plumb и др.), так и отечественными учеными (М.А.Семихатов, К.А.Шуркин, Н.А.Ясаманов, Ю.А.Заколдаев и др.).

Галактический год можно условно делить на четыре «времени года»: «лето» - период прохождения Солнечной системы через апогалактий, «зима» - период прохождения через перигалактий, а «весна» и «осень» - промежуточные интервалы между ними. Чисто математически можно принять эти "сезоны" равными одной четверти галактического года. Но есть мнение и об их непропорциональной длительности, согласно которому продолжительность галактического «лета» составляет 98 миллионов лет, «зимы» — 68 миллионов, «весны» и «осени» — по 25 миллионов лет (при общей продолжительности галактического года 216 млн лет). В моменты наибольшего удаления от центра Галактики (апогалактий) активность Солнца в 4 раза выше, чем когда расстояние от Солнца до цента минимально (перигалактий). Убедительных объяснений этому пока нет. [Получается, что внешняя гравитация угнетает солнечную активность.]

Кто-то подсчитал, что в период галактического «лета» биопродуктивность наземной растительности возрастала. 84,9 % мировых запасов угля произошли в теплые периоды галактического года. На более холодные времена приходится 15,1 % угля. Аналогичное соотношение по нефти — 84,7 % ее запасов возникли в «летние» периоды. Впрочем, и в холодные месяцы шло образование других полезных ископаемых, которых продуцировали холодолюбивые представители былых биосфер. Такие хорошо изученные и богатые животным миром периоды истории Земли, как кембрий, карбон и мел, приходились на начало галактического «лета». Их середины пришлись на пик жаркого «лета», окончание — на галактические «осени».

На фоне долговременной периодичности, как подчеркивал в своих работах С. Г. Неручев, проявлялась и более кратковременная периодичность (30–32 миллиона лет и меньше), так же обусловленная влиянием на Землю и ее биосферу изменявшихся космических условий. [Как показано ниже, этими условиями является перечечение Солнцем со своими планетами плоскости Млечного Пути в результате орбитальных осцилляций Солнечной системы.]

Идея галактического года имеет и противников. Среди них — известный астроном А. А. Баренбаум. Он справедливо обращает внимание на то, что циклические изменения массы Солнца и планет не вписываются в существующие физические парадигмы. Сама длительность галактического года разными авторами оценивается по-разному, и разброс составляет десятки миллионов земных лет. Связь геологических процессов на Земле именно с циклом вращения вокруг центра Галактики несколько натянута. Но сам факт влияния галактических процессов на земные неоспорим.

Баренбаум обращает внимание на периодические колебания положения Солнца относительно плотности Галактики и на возможности взаимодействия Солнечной системы с «темной материей» (к каковой относят 95 % вселенского вещества) и «темной энергией» (70 % космической энергии).

Последнее значительное похолодание, сопровождавшееся оледенением, имело место геологически недавно — 25 тысяч лет назад. А 12 тысяч лет назад оно сменилось потеплением. Интересную гипотезу относительно этого выдвинул А. А. Баренбаум. По его расчетам, несколько тысяч лет назад Солнечная система сблизилась с Сириусом. На небе сияло два солнца. Сириус, находясь за пределами орбиты Плутона, светил слабее основного светила, но намного ярче Луны и нес достаточно много энергии. А. Баренбаум в подтверждение своей версии нашел несколько мифов шумеров и дагонов, где указано, что в древности на небе сияло два солнца. Если это так, энергетика Сириуса могла подтолкнуть процесс глобального потепления. Есть и другие гипотезы...

|

Орбитальное движение в плоскости Галактики сочетается с гармоническими колебаниями движения Солнца в направлении, перпендикулярном к галактической плоскости, с периодом, величина которого в два раза меньше галактического года. Это так называемый «драконический период». В течение каждой половины драконического периода Солнечная система движется с одной стороны галактической плоскости и в течение каждых 22 млн. лет [0,1 ГГ] [по другим данным - с периодом 30-35 млн. лет - 1/6-1/7 ГГ] то удаляется, то приближается к ней. Согласно другим, современным расчетам, Солнце с планетной системой совершае 6 колебаний при обращении вокруг ядра Галактики. |

Непосредственная галактическая окрестность Солнечной системы известна как Местное межзвёздное облако ["группа Тукана"?]. Это более плотный участок области разреженного газа или Местный пузырь — полости в межзвёздной среде протяжённостью примерно 300 св. лет, имеющей форму песочных часов. Пузырь заполнен высокотемпературной плазмой; это предполагает, что пузырь образовался в результате взрыва нескольких недавних сверхновых.

Солнечная система обращается вокруг центра местной группы звезд с периодичностью 371 тыс. лет.

Относительно немного звёзд в пределах десяти св. лет (95 трлн км) от Солнца. Ближайшей является тройная звёздная система Альфа Центавра, на отдалении примерно 4,3 св. лет. Альфа Центавра A и B — тесная двойная система близких по характеристикам Солнцу звёзд, в то время как маленький красный карлик Альфа Центавра C (также известный как Проксима Центавра) обращается вокруг этой пары на расстоянии 0,2 св. лет. Следующими ближайшими звёздами являются красные карлики звезда Барнарда (5,9 св. лет), Вольф 359 (7,8 св. лет) и Лаланд 21185 (8,3 св. лет). Крупнейшая звезда в пределах десяти световых лет — Сириус, яркая звезда главной последовательности с массой примерно в две массы Солнца и компаньоном, белым карликом под названием Сириус B. Сириус находится на расстоянии 8,6 св. лет. Оставшиеся системы в пределах десяти световых лет — двойная система красных карликов Лейтен 726-8 (8,7 св. лет) и одиночный красный карлик Росс 154 (9,7 св. лет). Ближайшая одиночная сходная Солнцу звезда — Тау Кита, находится на расстоянии 11,9 св. лет. Обладает примерно 80 процентами массы Солнца, но только 60 процентами её яркости.

Ближайшая известная экзопланета находится в системе звезды Эпсилон Эридана, звезды немного более тёмной и красной чем Солнце, находящейся на расстоянии 10,5 св. лет. Единственная подтверждённая планета в системе — Эпсилон Эридана b, с массой примерно 1,5 масс Юпитера и периодом обращения в 6,9 лет.

Пояс Гулда — группа очень молодых массивных звёзд, возрастом 10—30 млн лет, формирующая диск диаметром 500—1000 пк, центр которого находится на расстоянии 150—250 пк от Солнца в направлении антицентра Галактики [?]. Пояс включает яркие звезды Ориона и Тельца в северном полушарии и Волка и Центавра - в южном. Предполагается, что пояс Гулда является полосовой структурой молодых звезд, образующей отросток ближайшего спирального рукава Галактики. Назван в честь Бенджамина Гулда (Benjamin Gould), впервые обратившего в 1879 году внимание на то, что яркие звёзды на небе образуют пояс, наклонённый к плоскости Млечного Пути на 16°.

Он имеет массу около 1 млн солнечных масс, размер 2-3 тыс. световых лет, немножко вытянут в одну сторону, вращается как единое целое [вокруг себя или вокруг Галактики?] и медленно расширяется. Солнце находится недалеко от центра этого сплюснутого кольца, который расположен в 400-500 световых годах от нас где-то в направлении созвездия Персея. Именно это удачное расположение внутри пояса и позволяет нам любоваться кольцом ярких звезд на небе.

Наше Солнце и скопление звезд местной группы обходят пояс Гулда за ~18 млн. лет.

|

Установлено, что Солнце движется по отношению к ближайшим звездам со скоростью 20 км/с в направлении апекса - точки на небесной сфере с координатами AR = 18h00m, Decl = + 30° . По отношению к другим, более далеким звездам Солнце движется немного быстрее и изменяет направление в сторону больших AR. Все звезды в Галактике кроме общего переносного движения обладают еще индивидуальным, так называемым пекулярным движением. Движение Солнца в направлении созвездия Геркулес есть пекулярное движение, а движение в направлении созвездия Лебедя - переносное, общее с другими ближайшими звездами, обращающимися около ядра Галактики. |

Более тяжёлый и крупный Юпитер обладает, по последним, основанным на гравиметрических измерениях расчётам, каменным ядром весом в 2-10 Земель, в то время как втрое более лёгкий собрат-Сатурн щеголяет ядром, тянущим аж на 15-30 Земель.

"Когда Сатурн, Юпитер и Марс оказываются на одной прямой линии, то возникают сильные радиопомехи на коротких волнах. И хотя этому научного объяснения нет, всё же существуют таблицы прохождения радиоволн. Возникает впечатление, что перечисленные планеты и Солнце образуют в космосе своеобразный электростатический механизм, вызывая мощное возбуждение ионосферы Земли". (Краснов О.И. "Ковчег завета")

[Думаю, дело не конкретно в этих планетах, а вообще, в "параде планет". Очевидно, что такие регулярные совмещения планет в узком линейном секторе, являются следствием резонансов их орбит, что, безусловно, также является фактором периодичности солнечной активности, а она, в свою очередь, влияет на взаимодействующие климатические и социальные процессы.]

О парадах планет можно узнать на сайте Московского планетария. Хроника парадов планет (прошедшие и грядущие):

В Солнечной системе всего две планеты не имеют естественных спутников. Это Венера и Меркурий. Хотя предполагается, что ранее у Меркурия естественные спутники были, однако данная планета в процессе своей эволюции их лишилась. Что касается остальных планет Солнечной системы, то каждая из них имеет как минимум один естественный спутник. Самый известный из них – Луна, которая является верным космическим попутчиком нашей планеты. Марс имеет 2 спутника, Юпитер – 79, Сатурн – 62, Уран – 27, Нептун – 14.

Радиус перигелия рассчитывается по формуле: rp=(1-e)a, где: a — большая полуось; е — эксцентриситет орбиты.

Ниже приведены перигелии планет Солнечной системы на основании информации NASA:

Параметры орбит планет Солнечной системы из-за взаимовлияния этих планет со временем претерпевают медленные изменения. В частности, ось орбиты постепенно поворачивается (в плоскости орбиты) в сторону орбитального движения, соответственно, смещается и перигелий («прецессия перигелия»). Перигелий Меркурия возвращается в исходное положение каждые 260 тыс. земных лет, для Юпитера этот период составляет около 300 тыс. лет

Земля оказывается ближе всего в Солнцу в период со 2 по 5 января (в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния) - в это время наше светило имеет самый большой видимый диаметр. Дата перигелия и афелия каждый год меняется, но в пределах периода от 2 до 5 января и от 4 до 6 июля соответственно.

Разница видимого диаметра Солнца в период перигелия и афелия не особенно заметна и составляет примерно 3%. Тем не менее, в момент перигелия Земля получает на 6,9% больше солнечной энергии, чем в период афелия. В январе в Южном полушарии лето, но так как оно большей частью покрыто водой, приходящее тепло поглощается. Лето в Северном полушарии более прохладное, чем в Южном.

27 июля 2018 года земляне увидят редкое событие - Великое противостояние Земли и Марса. Это космическое событие происходит не более одного раза в 15-17 лет. В этот день Красная планета приблизится к Земле максимально близко - на 57,8 миллионов километров.

В день Великого противостояния космической технике, если вдруг придется лететь на Марс, понадобится не более 4-х месяцев, в то время как обычно такой полет составляет период, длящийся от 16-ти месяцев до 2-х лет.

На Земле самые большие приливы (кроме Солнца и Луны) дает Венера. Для Венеры нижнее соединение с Землей случается каждые 584 суток (1 раз в 1-2 года). Соединения Венеры с Землей вблизи эклиптики происходит с цикличностью: 121,5 лет, 8 лет, 105,5 лет, 8 лет, 121,5 лет. Далее циклы повторяется. Последние соединения Венеры с Землей вблизи эклиптики происходили в 1874 году, 1882 году и в 2004 году. А в будущем ожидаются в 2012, 2117 годах. При этом позиция, когда Венера находится в одной плоскости с Землей и проходит по диску Солнца (затмение Солнца Венерой), бывает раз в 243 года. Последний раз подобное случалось 6 июня 1761 года во времена Ломоносова, который благодаря этому и открыл атмосферу у Венеры.

При этом Венера всегда обращена к Земле одной и той же стороной, то есть между двумя последовательными соединениями с Землей, Венера успевает совершить ровно 4 оборота вокруг собственной оси.

В первую очередь, здесь речь пойдёт о закономерностях расположения планет Солнечной системы.

Когда периоды вращения небесных тел соотносятся друг с другом, как небольшие целые числа, это называется орбитальным резонансом.

В динамике планет Солнечной системы известно несколько случаев приблизительной соизмеримости орбитальных периодов: Сатурн-Юпитер (отношение орбитальных частот ~5:2), Уран-Сатурн (~3:1), Уран-Нептун (~2:1); есть точный резонанс Нептун-Плутон (3:2). (Шевченко И.И. Орбитальные резонансы в Солнечной и экзопланетных системах // Исследования Солнечной системы космические вехи - 4M-S3. М: 2015).

В Солнечной системе резонансные соотношения между планетами не редкость: например, Сатурн и Юпитер находятся почти в точном резонансе 2:5 (2ωСат = 5ωЮп), о чем знал еще Лаплас. Известно также, что орбита Урана обладает резонансом 1:3 относительно Сатурна, орбита Нептуна - резонансом 1:2 относительно Урана, а Плутон находится в орбитальном резонансе 2:3 [или 1:3,] с Нептуном — то есть два оборота Плутона вокруг Солнца соответствуют по времени трем оборотам Нептуна. Все эти резонансы приближенные, но выполняются с хорошей точностью порядка 1%.

Резюмируем для планет-гигантов с Плутоном (Юп, Сат, Ур, Неп, Плу): 45, 18, 6, 3, 2, т.е., 90 оборотов Юпитера равны 2-м оборотам Плутона.

Аналогичные согласования частот существуют и для систем спутников Юпитера, Сатурна и Урана. Отклонения истинных частот от резонансных не превосходят здесь 1,5%.

В феврале 2017 года была открыта экзопланетная система TRAPPIST-1. Вокруг красного карлика обращается 7 планет, 6 из которых находятся в цепочке резонансов 2:3:4:6:9:15:24. [Далее, по идее должны быть 36:54 - 1,5 ~ числу Фибоначчи.]

В 1766 году немецкий астроном и математик Иоганн Тициус заявил, что выявил простую закономерность в нарастании радиусов околосолнечных орбит планет. Немецкий астроном Иоганн Боде, будучи под большим впечатлением от выводов Тициуса, включил их в свой учебник по астрономии, изданный в 1772 году. Именно благодаря его роли как популяризатора его имя возникло в названии правила. Совпадение прогноза с результатом впечатляет, причем открытый в 1781 году Уран также вписался в предложенную схему. В этой схеме есть место и поясу астероидов между Марсом и Юпитером, благодаря чему появилась гипотеза о прежде существовавшей на этом месте планете (Фаэтон), которая по непонятным причинам разрушилась, и ее осколки стали астероидами. |

В этом случае имеем (по формуле / фактически):

[Нептун не вписывается в формулу - возможно, раньше он был на орбите Плутона, потом "соскочил", а его спутник Плутон остался, либо здесь действуют другие закономерности, посклольку орбита Нептуна резонансна к Сатурну как 3:1. Наверное, начиная от Нептуна, правило Тициуса нуждается в уточнении].

Итак, ряд планет получается, округлённо, такой: 0,4 0,8 (1,0) 1,6; (2,0?) 2,5 (3,0?) 5,0 10 20 (30) 40 80 (120?) 160 320 640? (13-14 орбит).

Сравним с рядом Фибоначчи (числами Фидия): 1, 1, 2. 3. 5. 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...

К сожалению, правило Тициуса—Боде не имеет физического объяснения, основанного только из теории гравитации, так как не существует общих решений так называемой «задачи трёх тел» (в простейшем случае), или «задачи N тел» (в общем случае).

Вероятное объяснение пытаются получить при исследовании устойчивых орбит, периоды движения по которым соответствуют друг другу по правилам резонанса: 1/2, 3/2, 5/2; 1/3, 2/3; 3/4; 2/5, 3/5; 3/7, 4/7 ... Этот ряд можно уложить последовательно: 0,3 (1/3), 0,4 (2/5 и 3/7), 0,5 (1/2), 0,6 (3/5 и 4/7), 0,7 (2/3), 0,8 (3/4); 1,5 (3/2); 2,5 (5/2)... Но, как видим, ряд этот получается слишком плотным - возможно, надо учитывать еще и массу планет или гравитационное напряжение между ними. В любом случае, если основываться на резонансном факторе, то сначала нужно определить правила для периодов (годов) планет, а уже потом - для радиусов их орбит.

На нижеприведенной таблице показаны важнейшие космологические параметры планет Солнечной системы, а также гипотетически конструируемые еще не открытые орбитальные слои и их характеристики.

| Гексет | Триэт | № (квант) | Планета | Орбита | Уклон оси, ° |

Сутки (земных) |

Плот., г/см3 |

Mасса, кг (земных) | D, км (Земли) | УСП, м/с2 (g) |

T пов, °C | ||||

| Радиус орбиты, (млн.км) АЕ | Период, земных лет (планетных) |

Скор., м/с |

Овал (e) |

Наклон, ° |

|||||||||||

| Земной | Земной плотности -1 | 1 (1) | вулканоиды; Меркурий = 1/4 Земли | (58) 0,387 = 0,4+0,3*0=0,4 (0,5) | 88 зс=0,24 зг = T вр С | 47,9 | (58,65) | 5,43 | 3,3*1023 (0,055) | 4870 (0,38) | 3,7 | -180 +430 | |||

| Земной | Земной плотности -3 | 2 (3) | Венера = 3 Меркурия = 2/3 Земли | 0,72 = 0,4+0,3*1=0,7 (0,75 ~ 1,5-2 Меркурия) | 0,62 (причем, 2Ве = 5Ме) | 4,87*1024 (0,815) | |||||||||

| Земной | Земной плотности -4 | 3 (4) | Земля и Луна = 4 Меркурия | 1,00 = 0,4+0,3*2=1 (1 ~ 2-2,5 Меркурия) | 1,00 (5/3 Вен) | ||||||||||

| Земной | Лунной плотности -1 | 4 (9) | Марс = 3 Венеры | 1,52 ~ 0,4+0,3*4=1,6 (1,5 ~ 2 Венеры) | 1,88 (3 Вен) | ||||||||||

| Земной | Лунной плотности -2 | (18) | Церера, астероиды = 2 Марса | 2,7 ~ 0,4+0,3*8=2,6 (~2,5 =7 Меркурия) | 4,6 [3,8?] | ||||||||||

| Земной | Лунной плотности -3 | (27?) | Аполлон, бывшая Луна? | 4,1? | 5,7? | ||||||||||

| Гигантов | Большие гиганты -1 | 5 (48) | Юпитер = 12 Земли | 5,2 = 0,4+0,3*16=5,2 (5 ~ 2 Цереры) | 11,9 (6 Мар) | ||||||||||

| (84?) | Афина? | 7,6? | 21? | ||||||||||||

| Гигантов | Большие гиганты-5/2 | 6 (120) | Сатурн = 30 Земли | 9,5 ~ 0,4+0,3*32=10 (10) | 29,5 (5/2 Юп) | ||||||||||

| Гигантов | Малые гиганты -7 | 7 (366) | Уран ~ 3 Сатурна = 7 Юпитера | 19,2 ~ 0,4+0,3*64=19,6 (20) | 84,0 (7 Юп) | ||||||||||

| Гигантов | Малые гиганты -14 | 8 (732) | Нептун ~ 2 Урана | 30,1 (30) | 164,8 (2 Ур) | ||||||||||

| 2001 KX76 | 42-49(36?) | 220 | |||||||||||||

| 9 (1098) | Плутон = 3 Урана ~ 20 Юпитера; плутино... | 39,4 ~ 0,4+0,3*128=38,8 (40) | 248,5 (3/2 Неп) | ||||||||||||

| 9? | 1992 QB1 | 41? | |||||||||||||

| Варуна (2000 WR106) | 43? | 282 | |||||||||||||

| 2003 EL61 ("сигара") | 51 | ? | |||||||||||||

| Кваоар (2002 LM60) | 60 (44?) | 288? | |||||||||||||

| Койпера | Слой K | 10 | Планета "D" ~ 2 Плутона (Прозерпина = афелий Седны?) | 63-76 (~80) | 500-600 | ||||||||||

| Койпера | Слой K | 11 | Ксена / Зена (2003 UB313) ~ 10 Сатурна | 97 | 560 | ||||||||||

| Койпера | Слой K | 11? | 2003? ? | 90-100 | 1000 | ||||||||||

| Койпера | Слой K | 12 | "Звезда Милиуса" ~ 3 Плутона | 120 (7-200) | 1461 (египетский "Год бытия") | 0,94 | |||||||||

| Койпера | Слой L | 13 | Пояс L1 | 200? | 2600 | ||||||||||

| Койпера | Слой L | 14 | ["Ольмек", начинает календарь майя] (Кали, Шива-разрушитель) Звезда Потопа (2003QQ47?) Немезида? |

300 | 5117 (полгода Седны) | ||||||||||

| Койпера | Слой L | 15 | Пояс L3 | 400 | 8000 | ||||||||||

| Дальний 1 | Слой M | 16 | Седна | 800 (76-928 ~500) | 17 000 (11 249) | ||||||||||

| Дальний 1 | Слой M | 17 | Пояс M2 "Жонглёр" | 942 | 33 000 (25920: прецессия Земли!) | ||||||||||

| Дальний 1 | Слой M | 18 | Пояс M3 | 1 360 | 50 000 | ||||||||||

| Дальний 2 | Слой N | 19 | Пояс N1 | 2 160 | 100 000 | ||||||||||

| Дальний 2 | Слой N | 20 | Пояс N2 | 3 420 | 200 000 | ||||||||||

| Дальний 2 | Слой N | 21 | Пояс N3 | 4 480 | 300 000 | ||||||||||

| Дальний 3 | Слой O | 22 | Пояс O1 | 7 114 | 600 000 | ||||||||||

| Дальний 3 | Слой O | 23 | Пояс O2 | 11 290 | 1 200 000 | ||||||||||

| Дальний 3 | Слой O | 24 | Пояс O3 | 14 800 | 1 800 000 | ||||||||||

| Оорта | Слой P | 25 | Облако P1 (Солнце-2 ?) | 23 490 | 3 600 000 | ||||||||||

| Оорта | Слой P | 26 | Облако P2 (Солнце-3 ?) | 37 290 | 7 200 000 | ||||||||||

| Оорта | Слой P | 27 | Облако P3 | 48 860 (1 св.г.) | 10 800 000 | ||||||||||

| Немезида? | 2 св.г. | ||||||||||||||

| Проксима-Центавра | 270 т (4,2 св.г.) | ||||||||||||||

Здесь пока не нашлось места для шумерской планеты Нибиру с периодом вращения 3600 лет. Может быть Нибиру - это, всё таки Прозерпина?

Главная > Науки о природе > Астрономия > Солнечная система :

О Солнечной системе | Солнце | Геогелиофизика | Вулканоиды | Меркурий | Венера | Земля и Луна | Марс | Астероиды | Юпитер | Сатурн | Уран | Кентавры | Нептун | Пояс Койпера | Седна | Облако Оорта | Метеориты

Связанные темы: Астрология | Календари

Ключевые слова для поиска сведений о закономерностях и загадках расположения планет Солнечной системы:

На русском языке: Солнечная система, Солнце в Галактике, Галактический год, перигалактий, апогалактий,

эволюция планетной системы, планетарные орбиты, среднее расстояние от Солнца, перигелий, афелий,

противостояния и соединения планет с Землёй, правило Тициуса-Боде;

На английском языке: Solar system.

|

|

|